文徴明

CN

24

作品

1470 - 1559

生没年

アーティストの経歴

文徴明(ぶん ちょうめい、1470年–1559年)、元の名を文壁(ぶん へき)といい、明代の中国美術史において最も重要な人物の一人であり、画家、書家、詩人、学者として優れた博学者でした。師である沈周や同時代の唐寅、仇英とともに「明代四大家」の一人として称えられています。蘇州を拠点とする呉派の長命かつ議論の余地のない指導者として、文徴明の影響力は半世紀以上にわたり文人画の方向性を決定づけ、宮廷での野心よりも学問的な洗練と個人の誠実さを擁護しました。

文化の中心地である蘇州の著名な文人官僚の家に生まれた文徴明は、厳格な儒教教育を受けました。その知的才能と活気ある芸術的コミュニティに身を置いていたにもかかわらず、官僚としての野心は絶えず挫折し、科挙の試験に驚くべきことに9回も失敗しました。しかし、この失敗が彼の人生の転機となりました。1523年、53歳でついに北京の翰林院で名誉ある地位に任命されました。しかし、宮廷生活の政治的陰謀と制約に深く幻滅しました。わずか3年後、彼は辞職して故郷に戻り、官僚としての生活を断固として捨て、芸術への献身を選びました。

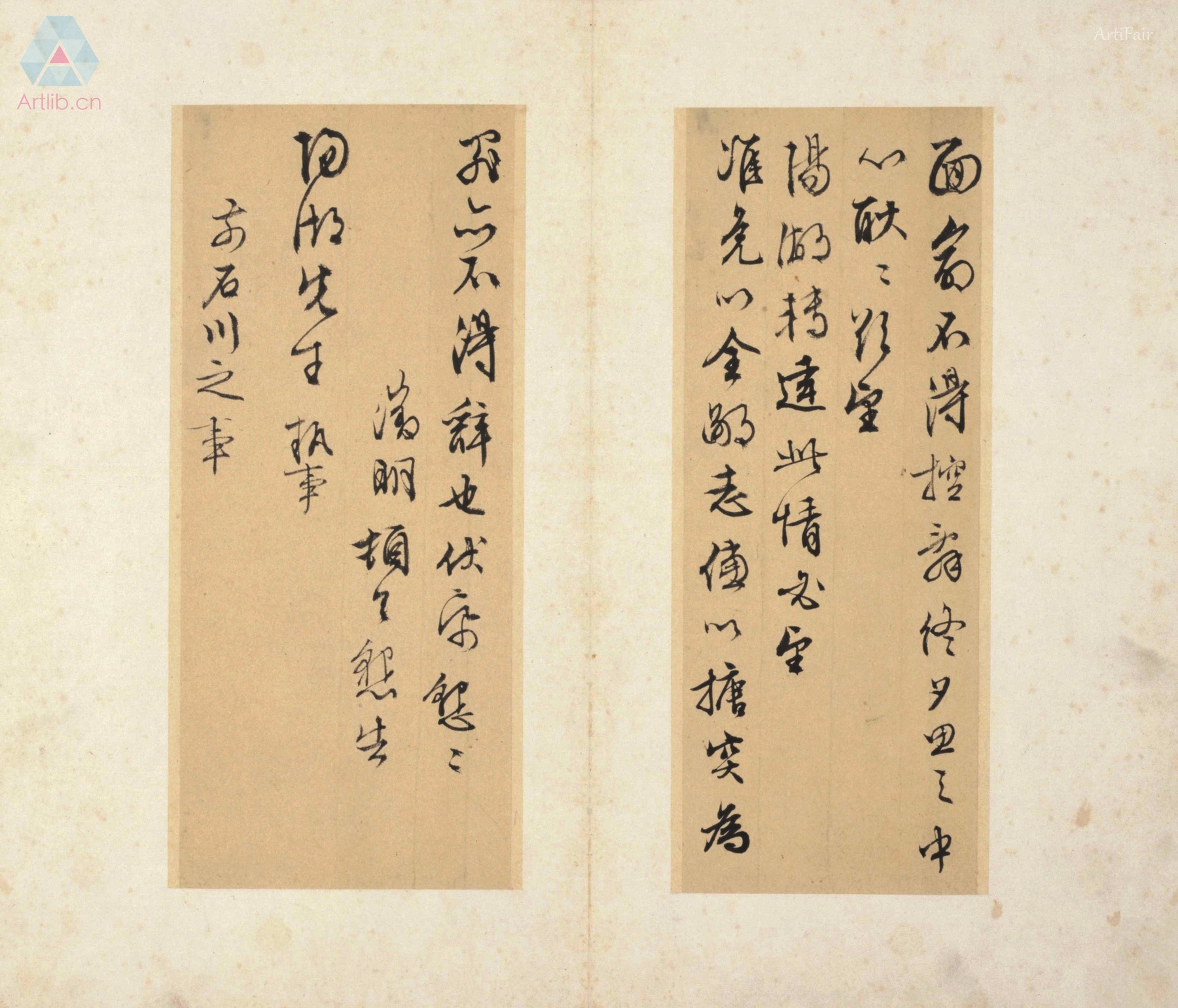

蘇州に戻った文徴明は、芸術に完全に身を捧げました。書道においては、すべての主要な書体の名人として尊敬されていました。特に彼の小楷は、その精密さ、優雅さ、そして整然とした構造で称賛されました。伝説によれば、90歳になっても、彼は「蠅頭小楷」と呼ばれる極小の文字を明瞭に書くことができたと言われています。彼の毎日の儀式であったという熱心な練習は、伝説的な王羲之や宋代の革新者である黄庭堅のような過去の巨匠の深い研究に根ざしていましたが、彼はこれらの影響を統合し、力強くも優美な、紛れもなく彼自身のスタイルを築き上げました。

画家として、文徴明は当初、呉派の創設者である沈周に師事しましたが、すぐに独自の道を切り開きました。家族の広範な美術コレクションと広い社会的ネットワークを活用し、趙孟頫、王蒙、倪瓚などの元代の巨匠のスタイルを吸収しました。彼の絵画作品は、様式の多様性で知られており、細かく詳細で丹念に彩色された作品(工筆)から、より表現力豊かで自由に描かれた水墨画(写意)まで多岐にわたります。彼の風景画は、彼が設計を手伝った有名な拙政園など、蘇州地域の静かな庭園や山々をしばしば描いています。これらの絵画は、学問的な孤独と知的な強さの感覚に満ちており、彼の隠遁的な理想を反映しています。

文徴明の芸術は、文人(ぶんじん)の伝統の真髄です。彼は、絵画や書道は単なる技術ではなく、個人の人格や学識の延長であると信じていました。彼の作品にはしばしば彼自身の詩が含まれており、絵画、書道、詩の「三絶」を一つの統一された全体にシームレスに統合しています。忍耐を象徴するねじれた檜の木であれ、琴を弾く隠遁した学者であれ、彼の主題は、儒教と道教の誠実さ、自然との調和、そして個人の修養の理想を表現するための手段でした。

同時代の人々より長生きした文徴明は、師である沈周の死後、ほぼ40年間にわたって蘇州の芸術界を主導しました。彼の長く多作なキャリアは、彼の揺るぎない道徳的原則と教育への献身と相まって、彼の遺産を確固たるものにしました。彼は息子の文彭や文嘉を含む多くの弟子を集め、彼らは呉派の原則を後の世代に伝えました。彼の中国美学への深い影響は、後世の文人芸術家のための基準を確立し、彼を単なる明の巨匠ではなく、世界の美術史における傑出した人物としました。