文徵明

CN

24

艺术作品

1470 - 1559

生平

艺术家传记

文徵明(1470年–1559年),初名壁,是明代艺术史上一位举足轻重的人物,他集书画家、诗人和学者于一身,成就斐然。他与老师沈周以及同辈的唐寅、仇英并称为“明代四大家”。作为长寿的吴门画派(以苏州为中心)无可争议的领袖,文徵明的影响力定义了文人画超过半个世纪的发展方向,他倡导学识的雅致与人格的正直,而非迎合宫廷的功名利禄。

文徵明出生于文化中心苏州的一个显赫的士大夫家庭,接受了严格的儒家教育。尽管他才华横溢,身处充满活力的艺术圈,但在官场上的追求却屡屡受挫,竟九次参加科举考试均未中第。然而,这一连串的失败却成为他人生的关键转折点。1523年,53岁的他终获举荐,在北京翰林院获得显赫职位。但官场的政治阴谋和束缚令他深感幻灭。仅仅三年后,他便辞官返乡,毅然决然地放弃了官僚生涯,转而投身于艺术创作。

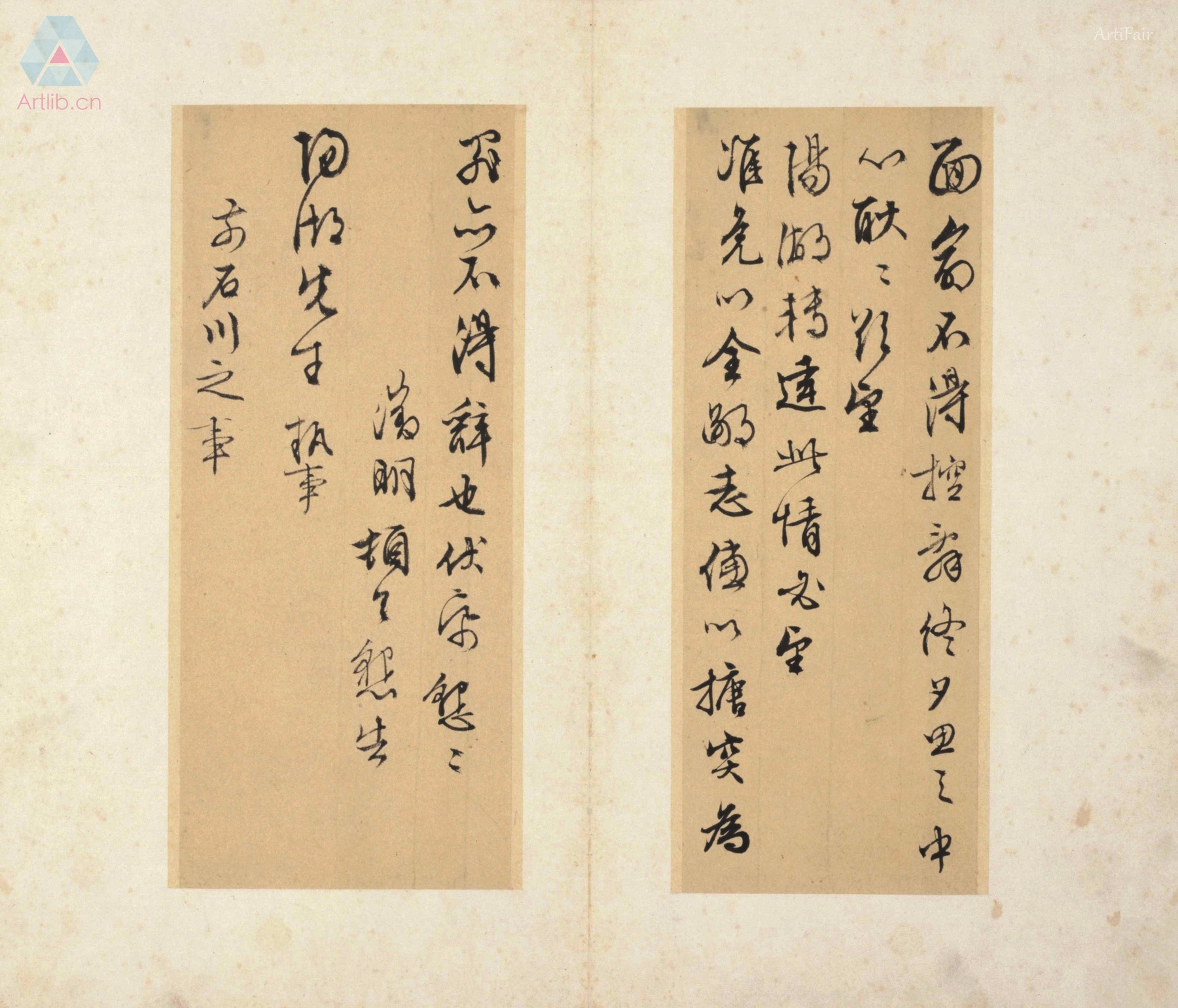

回到苏州后,文徵明全身心投入艺术。在书法方面,他被尊为各体皆能的大师,尤以其小楷(小楷)备受赞誉,以精谨、雅致、结构井然著称。相传他年届九十高龄,仍能书写蝇头小楷,字迹清晰。他勤奋练习,自言每日必修,其书法根植于对王羲之、宋代黄庭坚等前代大师的深入研究,并最终融会贯通,形成了自己独特的风格——既雄健又飘逸。

作为画家,文徵明起初师从吴门画派创始人沈周,但很快便开创了自己的道路。他利用家族丰富的艺术收藏和广泛的社交网络,吸收了元代赵孟頫、王蒙、倪瓒等大师的风格。他的绘画作品风格多样,既有工整细致、设色明丽的工笔画,也有更具表现力、笔墨奔放的写意画。他的山水画多描绘苏州地区宁静的园林和山川,包括他曾参与设计的著名拙政园。这些画作充满了文人的孤高与知性的力量,反映了他理想中的隐逸生活。

文徵明的艺术是文人精神的典范。他认为书画不仅是技艺,更是个人品格与学养的延伸。他的作品常常配有自作诗,将诗、书、画“三绝”无缝地融为一体。无论是象征坚毅的古柏,还是描绘幽居的文人抚琴,他的题材都承载着儒家和道家关于品格、与自然和谐以及个人修养的理想。

文徵明比他的同代人更长寿,在老师沈周去世后,他执掌苏州艺术界近四十年。他漫长而多产的职业生涯,加上他坚定的道德原则和对教学的投入,巩固了他的历史地位。他吸引了众多学生,包括他的儿子文彭和文嘉,他们将吴门画派的理念传承给了后代。他对中国美学的深远影响,为后世的文人艺术家树立了典范,使他不仅成为明代的一代宗师,更是世界艺术史上的杰出人物。