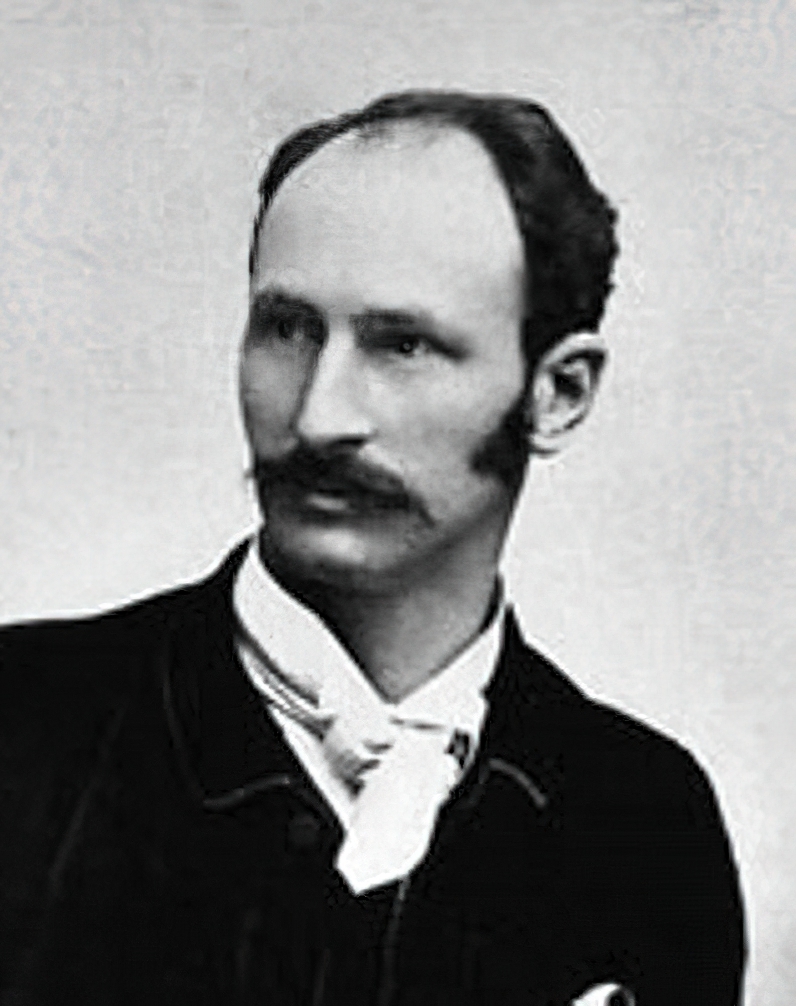

Edward Theodore Compton

GB

165

Kunstwerke

1849 - 1921

Lebenszeit

Künstlerbiografie

Edward Theodore Compton (29. Juli 1849 – 22. März 1921), oft als E. T. Compton bezeichnet, war ein angesehener, in England geborener Künstler, Illustrator und versierter Bergsteiger, der einen Großteil seiner Karriere in Deutschland verbrachte. Er ist bekannt für seine atemberaubenden und topografisch genauen Gemälde und Zeichnungen von Alpenlandschaften, eine Leidenschaft, die von seiner ebenso tiefen Liebe zum Klettern genährt wurde. Seine einzigartige Doppelidentität als erfahrener Alpinist, dem über 300 größere Besteigungen, darunter 27 Erstbesteigungen, zugeschrieben werden, und als engagierter Künstler ermöglichte es ihm, die erhabene Majestät und die Ehrfurcht gebietende Atmosphäre der Hochgipfel der Welt mit unvergleichlicher Authentizität einzufangen. Comptons Vermächtnis lebt als eine der führenden Figuren der Alpenkunst fort, seine Werke werden dafür gefeiert, dass sie den Betrachter lebendig in das Herz der Berge entführen, die er so intim kannte und verehrte.

Compton wurde in Stoke Newington, London, als Sohn von Theodore Compton, einem kunstliebenden Versicherungsagenten, geboren. Er wuchs in einem tief religiösen Quäkerhaushalt auf und erhielt seine frühe Ausbildung an der Sidcot School. Obwohl er verschiedene Kunstschulen besuchte, darunter eine kurze Zeit an der Royal Academy in London, war er größtenteils Autodidakt. Ein entscheidender Moment in seiner Jugend war die Entscheidung der Familie, 1867 nach Deutschland auszuwandern und sich in Darmstadt niederzulassen. Dieser Umzug, motiviert durch den Wunsch nach einer erschwinglichen, qualitativ hochwertigen Ausbildung für den künstlerisch begabten Edward, ließ ihn in eine lebendige Künstlergemeinschaft eintauchen. In Darmstadt arbeiteten sowohl Compton als auch sein Vater als Kunstlehrer; bemerkenswerterweise gehörte Prinzessin Alice von Hessen zu Edwards Schülern. Es war jedoch eine Familienreise ins Berner Oberland im Juli 1868 und die beeindruckenden Ausblicke auf Eiger, Mönch und Jungfrau, die seine lebenslange Hingabe an die Bergmalerei entscheidend entfachten.

Comptons berufliche Karriere begann nach seinem Umzug nach München im Jahr 1869 zu florieren, mit seiner ersten großen Ausstellung im renommierten Glaspalast im Jahr 1871. 1872 heiratete er Auguste Plotz, und das Paar unternahm ausgedehnte Reisen durch Tirol, Kärnten, Italien und die Schweiz, wodurch seine Verbindung zu Berglandschaften weiter vertieft wurde. Ab 1874 richteten sie ihr Zuhause, die Villa Compton, in Feldafing am Starnberger See ein, die zu seiner Basis für zahlreiche künstlerische Expeditionen wurde. Seine Suche nach dramatischen Landschaften führte ihn weit über die Alpen hinaus nach Skandinavien (einschließlich der Lofoten und des Nordkaps), Nordafrika, Korsika und Spanien. Er wagte sich auch daran, die einzigartige Schönheit der Hohen Tatra in Osteuropa, der schottischen Highlands, der Hebriden und sogar der kolumbianischen Anden einzufangen. Sein wachsender Ruf führte 1880 zu seiner Mitgliedschaft in der Royal Academy in London. Compton erlangte auch als Buchillustrator erhebliche Anerkennung, insbesondere für den Deutschen und Österreichischen Alpenverein (DAV), und trug zu bemerkenswerten Titeln wie Emil Zsigmondys „In den Hochgebirgen“ (1889) und H. Hess' „Über Fels und Firn“ (1901) bei. Seine Illustrationen, oft als Holzschnitte erschienen, zierten populäre Zeitschriften der Zeit.

Parallel zu seinen künstlerischen Bemühungen war Compton ein außergewöhnlicher Bergsteiger, eine Fähigkeit, die seine Kunstwerke tiefgreifend beeinflusste. Er wurde von Zeitgenossen wie dem berühmten Bergsteiger Karl Blodig für seine „brillante Bergsteigerkunst auf Eis und Fels, seine wahrhaft bewundernswerte Ausdauer, seine unerschöpfliche Geduld beim Ertragen von Strapazen“ hoch geschätzt. Seine Bergsteigerbilanz war bemerkenswert und umfasste rund 300 größere Besteigungen, davon nicht weniger als 27 Erstbesteigungen. Zu seinen bemerkenswertesten Leistungen gehörten die Erstbesteigung der Torre di Brenta im Jahr 1882, die Erstbesteigung der Cima Brenta über die Südwand, ebenfalls 1882, die anspruchsvolle Odle (Große Fermeda) und eine Besteigung der Aiguille Blanche de Peuterey im Jahr 1905 mit Karl Blodig. Als Beweis seiner anhaltenden Vitalität bestieg er im Alter von 70 Jahren den Großglockner. Er war aktives Mitglied des exklusiven Alpine Club in London und des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins (DAV), und seine Erfahrungen aus erster Hand in diesen beeindruckenden Umgebungen verliehen seinen Darstellungen von Hochgebirgsterrain eine unvergleichliche Authentizität und viszerale Kraft.

Comptons künstlerischer Stil entwickelte sich im Laufe seiner Karriere erheblich. Anfänglich von der englischen Romantik beeinflusst, entwickelte er später eine realistischere und direktere Darstellung der Natur. Unter Beibehaltung strenger topografischer Genauigkeit waren seine Arbeiten von einem tiefen Sinn für Atmosphäre und emotionaler Tiefe durchdrungen. Er zeigte eine bemerkenswerte Fähigkeit, die flüchtigen Qualitäten von Licht und Helligkeit sowie das dynamische Zusammenspiel natürlicher Elemente wie Wasser, Luft, aufsteigendem Nebel und Dunst einzufangen. Diese Konzentration auf Licht und atmosphärische Effekte hat einige Kunsthistoriker dazu veranlasst, Aspekte seines Werks der impressionistischen Bewegung zuzuordnen. Compton war vielseitig in der Wahl seiner Medien und schuf ein umfangreiches Werk von Ölgemälden, Aquarellen und Tuschzeichnungen, die sich alle durch ihre akribische Detailgenauigkeit und evokative Kraft auszeichnen. Obwohl er keine Kunstschule im eigentlichen Sinne gründete, beeinflussten sein unverwechselbarer Ansatz und seine fesselnden Sujets andere Künstler wie Ernst Platz und Karl Arnold.

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs brachte für Compton erhebliche Herausforderungen mit sich. Trotz einer Einladung der österreichischen Armee, Szenen von der Gebirgsfront zu malen, wurde ihm dies vom bayerischen Oberkommando aufgrund seiner englischen Staatsangehörigkeit untersagt. In dieser Zeit wurde er auch aus dem Münchner Künstlerverein ausgeschlossen. Edward Theodore Compton verstarb am 22. März 1921 im Alter von 72 Jahren in Feldafing. Sein künstlerisches Erbe beschränkte sich jedoch nicht auf sein eigenes umfangreiches Werk; es wurde auch von seinen Kindern weitergeführt. Sein Sohn Edward Harrison Compton und seine Tochter Dora Compton wurden beide Bergmaler und traten in die Fußstapfen ihres Vaters, während seine andere Tochter Marion sich der Blumen- und Stilllebenmalerei widmete. Heute wird E. T. Compton für seine einzigartige Synthese von Kunst und Abenteuer verehrt, seine Gemälde bleiben ein kraftvolles Zeugnis seiner tiefen Verbindung mit der Bergwelt und sichern ihm seinen Platz als herausragende Figur im Genre der Alpenkunst.