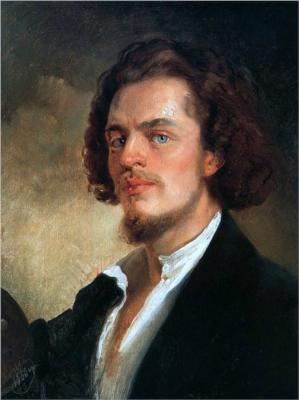

康斯坦丁·馬科夫斯基

RU

47

作品數量

1839 - 1915

生平

藝術家生平

康斯坦丁·葉戈羅維奇·馬科夫斯基(1839年-1915年)是一位傑出的俄羅斯畫家,以其生動的歷史場景和社會肖像畫而聞名,他融合了學院派傳統與新興的現實主義和印象派趨勢。馬科夫斯基出生於莫斯科的一個藝術世家——父親葉戈爾·馬科夫斯基是一位業餘畫家,也是莫斯科藝術學校的聯合創始人,母親是一位作曲家。他從小就沉浸在創作氛圍中,培養了對繪畫和音樂的早期興趣。十二歲時,他進入莫斯科繪畫、雕塑和建築學校學習,在瓦西里·特羅皮寧和卡爾·布留洛夫等藝術家的指導下表現出色,這些老師的浪漫主義和裝飾性影響也巧妙地塑造了他後來的作品。

1858年,馬科夫斯基進入著名的聖彼得堡帝國藝術學院深造。在此期間,他創作了《治癒盲人》(1860年)和《偽德米特里的特務殺死鮑里斯·戈東諾夫之子》(1862年)等重要的早期作品。然而,他在學院的經歷以一次關鍵性的反抗行為為標誌。1863年,馬科夫斯基與其他十三名學生一同抗議學院為大金質獎章競賽設定的僵化主題限制,該限制要求以斯堪的納維亞神話為題材。這場「十四人起義」導致他們集體離開學院,沒有獲得正式文憑,這是對學院派保守主義的大膽聲明。

離開學院後,馬科夫斯基成為新興現實主義運動的關鍵人物。他加入了由伊凡·克拉姆斯柯依領導的藝術家合作社(Artel of Artists),並於1870年成為頗具影響力的「巡迴展覽畫派」(Peredvizhniki,或稱「漫遊者」)的創始成員之一。該團體倡導描繪俄羅斯日常生活和社會現實的藝術。這一時期的作品,如《寡婦》(1865年)和《賣鯡魚的女人》(1867年),反映了這一追求。19世紀70年代中期,在他前往埃及、塞爾維亞和北非旅行後,其風格發生了重大演變。這些旅程激發了他在繪畫中更加注重鮮豔的色彩、光線和形式,超越了純粹的社會主題。

19世紀80年代是馬科夫斯基職業生涯的頂峰時期,他成為俄羅斯最時尚、薪酬最高、最受尊敬的藝術家之一,常被稱為「沙皇的畫家」,因為他曾為三代羅曼諾夫王朝成員畫像。他以其大型歷史畫作享譽國際,這些畫作展現了彼得大帝改革前俄羅斯理想化且奢華的景象。諸如《波雅爾的婚禮盛宴》(1883年)、《俄羅斯新娘的盛裝》(又名《在皇冠之下》,1889年)和《選擇新娘》等傑作,以其豐富的細節、精緻的服裝和戲劇性的構圖吸引了公眾。為確保真實性,馬科夫斯基收集了大量古董、紡織品和俄羅斯傳統服飾作為道具。1889年,他在巴黎世界博覽會上憑藉《伊凡雷帝之死》、《帕里斯的審判》和《惡魔與塔瑪拉》獲得大金質獎章,標誌著其成功的頂峰。

馬科夫斯基的藝術風格是一種複雜的融合。雖然植根於學院派訓練,但他的作品越來越多地融入了與印象派相關的特質,尤其是在處理光線和色彩方面,這使得一些評論家認為他是俄羅斯印象派的先驅。他還創作沙龍藝術作品,吸引了廣泛的觀眾。他的名聲遠播美國,1901年他曾前往美國並為西奧多·羅斯福總統畫像。他的個人生活經歷了三次婚姻,第二任妻子尤利婭·萊特科娃和第三任妻子瑪麗亞·馬塔夫蒂娜常是他的繆斯。

1915年,康斯坦丁·馬科夫斯基的多產職業生涯因一場交通事故而悲劇性地中斷,他在聖彼得堡乘坐的馬車被電車撞擊,傷重不治。儘管隨後由馬列維奇和康定斯基等人領導的前衛藝術運動的興起暫時掩蓋了他更為傳統的風格,但馬科夫斯基的遺產依然存在。他因其對俄羅斯歷史和上流社會的迷人描繪、高超的技藝以及在19世紀俄羅斯活躍藝術界中的作用而備受讚譽,近年的展覽和學術研究也再次肯定了他的重要性。