Архип Куинджи

RU

85

Произведения

1841 - 1910

Годы жизни

Биография художника

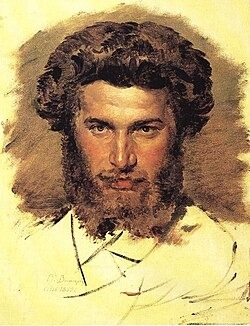

Архип Иванович Куинджи (1841–1910) – знаменитый русский художник-пейзажист греческого происхождения, прославившийся мастерским изображением света и новаторскими художественными приёмами. Родившись в Мариуполе, тогда входившем в состав Российской империи (ныне Украина), в бедной семье понтийского грека-сапожника, Куинджи осиротел в шесть лет. Ранние трудности заставили его браться за разную работу: от помощника на строительстве церкви до пастуха. Начальное образование он получил у друга семьи грека и в местной школе. Зародившаяся страсть к искусству привела его около 1855 года в Феодосию в надежде учиться у знаменитого мариниста Ивана Айвазовского. Однако большую часть времени там он занимался растиранием красок и в основном учился у Адольфа Фесслера, ученика Айвазовского. Тем не менее, драматическое использование света и формы Айвазовским оставило неизгладимое впечатление на молодого художника.

Проработав ретушёром в фотоателье в Таганроге с 1860 по 1865 год, Куинджи переехал в Санкт-Петербург. Художественное образование он получал в основном самостоятельно, в итоге поступив вольнослушателем в Императорскую Академию художеств в 1868 году и став её действительным членом в 1893 году. В этот период Куинджи сблизился с передвижниками – группой художников-реалистов, восставших против академических канонов ради создания искусства, русского по духу и доступного простому народу. Его ранние работы, такие как «На острове Валааме» (1872), ставшая первой картиной Куинджи, приобретённой Павлом Третьяковым для его галереи, и «Снег» (1873), получившая бронзовую медаль в Лондоне, отражали социальную направленность и реалистический подход передвижников, хотя его уникальный стиль уже начинал проявляться.

Середина 1870-х годов ознаменовала значительную эволюцию в творчестве Куинджи: он сосредоточился на передаче наиболее выразительных и драматичных аспектов естественного освещения. Он применял новаторские композиционные приёмы, такие как высокий горизонт, для создания захватывающих панорамных видов. Использование интенсивных, часто контрастных цветов и эксперименты с пигментами – возможно, под влиянием дружбы со знаменитым химиком Дмитрием Менделеевым – позволили ему достичь почти магической иллюзии освещения. Шедевры этого периода, включая «Вечер на Украине» (1876), «Берёзовая роща» (1879), «После грозы» (1879) и знаменитую «Лунную ночь на Днепре» (1880), покорили публику. Эти работы продемонстрировали его способность передавать возвышенную красоту природы, особенно эфемерные качества лунного света, солнечного света и сумерек, с беспрецедентной силой.

Персональные выставки Куинджи в 1880–1882 годах стали новаторскими событиями. Он с большим успехом экспонировал «Лунную ночь на Днепре» в затемнённой комнате, освещая холст единственным направленным источником света, что усиливало его мистическое сияние и вызывало сенсационный отклик у публики. Эта новаторская подача, вкупе с присущей картине гениальностью, привлекла невиданное количество зрителей. Однако на пике славы в 1882 году Куинджи таинственным образом прекратил участвовать в публичных выставках, вступив в «период молчания», продлившийся почти два десятилетия. Несмотря на это затворничество, он продолжал писать в частном порядке и посвятил себя преподаванию. Он стал профессором Санкт-Петербургской Академии художеств в 1892 году и руководил её пейзажной мастерской с 1894 года, оказав влияние на целое поколение художников, включая Николая Рериха и Аркадия Рылова, прежде чем был уволен в 1897 году за поддержку студенческих протестов.

В поздние годы Куинджи продолжал свои художественные эксперименты; такие работы, как «Ай-Петри. Крым» (1890-е) и «Красный закат на Днепре» (1905–1908), демонстрируют его неослабевающее увлечение драматическим светом и цветом. Хотя он жил скромно со своей женой Верой Леонтьевной Кечеджи-Шаповаловой, Куинджи стал состоятельным человеком, отчасти благодаря удачным сделкам с недвижимостью. Он был щедрым филантропом, поддерживал нуждающихся студентов и выступал за художественные реформы. В 1909 году он инициировал создание Общества художников (позже названного Обществом имени А. И. Куинджи), которому завещал всё своё состояние, оставшиеся произведения искусства и крымское имение, обеспечив тем самым долгосрочную поддержку русскому искусству. Куинджи скончался в 1910 году в Санкт-Петербурге, оставив после себя наследие, которое продолжает восхищать своим уникальным видением, техническим новаторством и глубоким эмоциональным воздействием. Его искусство, отражающее его многогранное наследие (греческое, татарское, украинское и русское), остаётся значительной частью мирового культурного достояния, свидетельством силы света и пейзажа.