Jean-Léon Gérôme

FR

227

Œuvres

1824 - 1904

Période de vie

Biographie de l'artiste

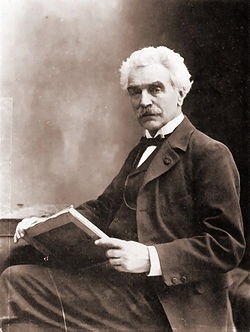

Jean-Léon Gérôme (11 mai 1824 – 10 janvier 1904) était un peintre et sculpteur français distingué, renommé pour ses contributions à l'art académique. Né à Vesoul, en Haute-Saône, Gérôme reçut sa première instruction artistique localement avant de s'installer à Paris à seize ans pour étudier auprès de Paul Delaroche en 1840. Cet apprentissage fut formateur et il accompagna Delaroche en Italie en 1843, s'immergeant dans l'art classique de Florence, Rome et Pompéi. À son retour à Paris en 1844, il rejoignit brièvement l'atelier de Charles Gleyre et fréquenta l'École des Beaux-Arts. Malgré une tentative infructueuse au Prix de Rome en 1846, en raison d'insuffisances perçues dans le dessin de figures, ses débuts au Salon de 1847 avec "Un combat de coqs" lui valurent une médaille de troisième classe. Cette œuvre, saluée par Théophile Gautier, le positionna comme une figure de proue du mouvement néo-grec, lançant ainsi sa carrière illustre.

Les premiers succès de Gérôme au Salon se poursuivirent avec des œuvres telles que "La Vierge, l'Enfant Jésus et saint Jean" et "Anacréon, Bacchus et l'Amour" (1848). Il reçut d'importantes commandes, dont une peinture murale, "Le Siècle d'Auguste, la Naissance du Christ" (vers 1852–1854), pour Napoléon III, ce qui lui permit de voyager beaucoup. Son premier voyage en Égypte en 1856 marqua un tournant décisif vers l'orientalisme. Ces voyages, qui le menèrent également en Turquie, au Proche-Orient et en Afrique du Nord, fournirent une riche matière à ses peintures. Il collectionna méticuleusement des artefacts et des costumes, et réalisa de nombreuses esquisses à l'huile sur place, qui éclairèrent son travail en atelier. Des tableaux tels que "Recrues égyptiennes traversant le désert" et "Le Marché d'esclaves" (vers 1866) devinrent emblématiques de cette période, combinant détails ethnographiques et précision académique, bien que mêlant parfois la réalité observée à des idéalisations d'atelier et soulevant des discussions contemporaines sur la représentation culturelle.

En 1863, Gérôme épousa Marie Goupil, fille du marchand d'art Adolphe Goupil, ce qui consolida davantage sa position dans le monde de l'art. Un an plus tard, il fut nommé professeur à l'École des Beaux-Arts, un rôle qu'il occupa pendant près de quatre décennies, influençant plus de 2 000 étudiants, dont des artistes notables comme Mary Cassatt et Thomas Eakins. Son atelier était connu pour ses méthodes de formation rigoureuses, quoique parfois tumultueuses. Parallèlement à son enseignement, Gérôme continua de produire d'importantes peintures historiques et mythologiques. Des œuvres comme "Ave Caesar! Morituri te salutant" (1859) et "Pollice Verso" (1872) – cette dernière célèbre pour avoir popularisé le geste du "pouce vers le bas" pour les combats de gladiateurs – mirent en valeur son flair dramatique et ses recherches méticuleuses. "L'Exécution du maréchal Ney" (1868) et "L'Éminence Grise" (1873) démontrèrent sa capacité à aborder des sujets historiques controversés et des compositions complexes, lui valant à la fois éloges et critiques.

Dans la dernière partie de sa carrière, Gérôme se tourna de plus en plus vers la sculpture, un médium qu'il embrassa avec une vigueur caractéristique à partir des années 1870. Sa première sculpture majeure, un gladiateur en bronze basé sur "Pollice Verso", fut exposée en 1878. Il expérimenta de manière innovante les matériaux, créant des statues en marbre teinté comme "Tanagra" (1890) et "Danseuse aux trois masques" (1902), et combina le bronze, l'ivoire et les pierres précieuses dans des œuvres comme "Bellone" (1892). La série "Tanagra", inspirée de figurines récemment fouillées, devint un centre d'intérêt majeur, avec des peintures et des sculptures interconnectées, explorant les thèmes de la création artistique et de l'Antiquité. Pendant cette période, Gérôme devint également un critique virulent de l'impressionnisme, s'opposant notamment au legs Caillebotte à l'État en 1894, considérant ce mouvement comme un déclin des normes artistiques.

Vers la fin de sa vie, Gérôme produisit une série de peintures allégoriques centrées sur le thème de la "Vérité", notamment "La Vérité sortant du puits" (1896). Cette série est souvent interprétée comme un commentaire sur les tendances artistiques contemporaines, en particulier son dédain pour l'impressionnisme, et peut-être sur le climat sociopolitique plus large comme l'affaire Dreyfus. Il exprima un sentiment de désillusion face au monde en modernisation, déplorant la perte des valeurs traditionnelles françaises. Gérôme mourut le 10 janvier 1904, dans son atelier parisien, retrouvé près d'un portrait de Rembrandt et de sa propre peinture "La Vérité". Il fut inhumé au cimetière de Montmartre, laissant derrière lui une œuvre vaste qui reflétait son immense énergie et son dévouement.

L'héritage de Gérôme est complexe et a fait l'objet d'une réévaluation significative. Si son style académique et son opposition au modernisme entraînèrent un déclin de sa réputation posthume pendant une grande partie du XXe siècle, sa maîtrise technique, sa précision historique (dans les limites des conventions de son temps) et son influence en tant qu'enseignant sont indéniables. Ses peintures, largement reproduites par la maison Goupil, firent de lui l'un des artistes les plus célèbres de son époque, particulièrement populaire auprès des collectionneurs américains. Ses œuvres orientalistes, bien que parfois critiquées pour leur exotisme et leur potentiel de stéréotypage, sont également reconnues pour leurs descriptions détaillées et sont aujourd'hui recherchées par les collections du Moyen-Orient. Des études et des expositions récentes ont ravivé l'intérêt pour Gérôme, reconnaissant son rôle important dans l'art du XIXe siècle, sa puissance narrative et son impact sur la culture visuelle populaire, y compris le cinéma. Ses œuvres sont conservées dans les principaux musées du monde, attestant de son importance artistique durable, bien que controversée.