Apreciación Artística

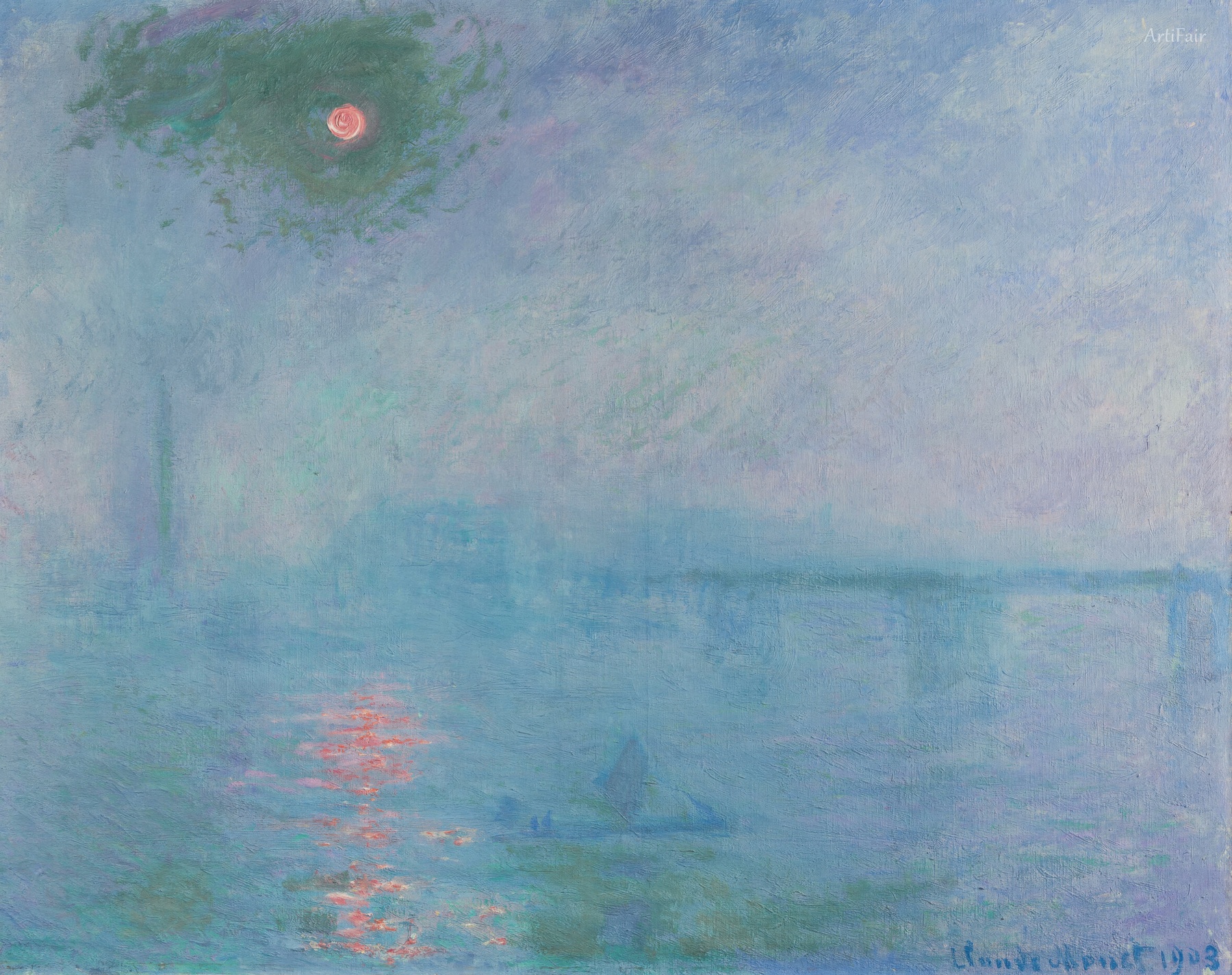

La obra captura una escena etérea, donde el Puente de Charing Cross flota inmaterial en una atmósfera suave y nebulosa. El cielo, acariciado por una delicada neblina, muestra un orbe pálido—un sol o una luna—que emite un resplandor sutil pero impactante, como si estuviera suspendido en un sueño. Abajo, la superficie del Támesis brilla en tonos de plata y suaves rojos, creando un hermoso reflejo que danza sobre el agua. Esta interacción entre la luz y el agua invita al espectador a detenerse, como si estuviera atrapado en una reflexión serena. El paisaje se derrite en un desenfoque tranquilo, fusionando tierra, agua y cielo, dejando solo los contornos más débiles del puente y la lejana urbe. El pincel de Monet ha optado por el susurro del color sobre la forma precisa; cada trazo se funde sin esfuerzo con el siguiente, sugiriendo la naturaleza transitoria del tiempo mismo.

Al mirar más de cerca, la resonancia emocional de esta obra maestra se vuelve evidente; es una meditación sobre la belleza efímera de los momentos. La paleta de colores está bañada en tonos azules, entre los que se intercalan suaves rosas y naranjas, evocando una profunda sensación de calma matizada con melancolía. Aquí, la luz reina suprema, guiándonos hacia una comprensión del poder silencioso de la naturaleza. La obra de Monet no solo sirve como representación de un lugar específico, sino como reflexión de la propia relación del artista con el mundo—un mundo que existe en constante cambio. La importancia de esta pintura radica no solo en su brillantez técnica, sino también en su capacidad para agitar en nosotros un anhelo por la quietud que encontramos en momentos efímeros de belleza.