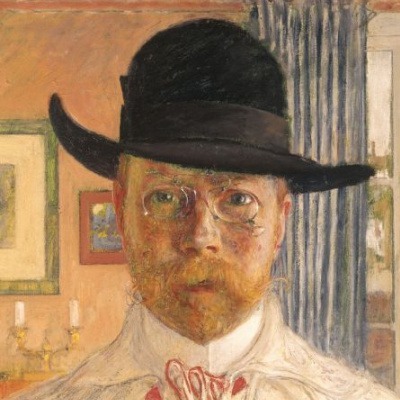

卡爾·拉松

SE

197

作品數量

1853 - 1919

生平

藝術家生平

卡爾·奧洛夫·拉松(Carl Olof Larsson,1853年5月28日 – 1919年1月22日)是瑞典傑出的畫家和室內設計師,被譽為工藝美術運動的關鍵代表人物。拉松出生於斯德哥爾摩的老城區,家境赤貧,早年生活充滿艱辛。他的父親是一名臨時工,常常缺席或施虐,而他的母親則辛勤地做洗衣工以維持家計。儘管環境惡劣,拉松的藝術天賦很早就顯現出來。十三歲時,在貧困兒童學校一位老師的鼓勵下,他申請了瑞典皇家藝術學院並被錄取。最初,他感到社交自卑和害羞,但逐漸獲得了自信,成為學生生活中的核心人物,並因裸體素描獲得了他的第一枚獎章。在此期間,他還開始擔任漫畫家和圖形藝術家,以幫助父母維持生計。

從學院畢業後,拉松為書籍、雜誌和報紙擔任插畫家。1877年,他移居巴黎,希望成為一名優秀的藝術家。然而,這些年充滿了挫折,未獲成功。拉松有意識地避開了新興的法國印象派運動,更願意與其他瑞典藝術家交往。在巴比松(一個戶外畫家的聚集地)度過了兩個夏天後,他於1882年遷往巴黎郊外的斯堪的納維亞藝術家聚居地格雷 쉬르 루앙 (Grez-sur-Loing)。此舉證明是他生活和事業的關鍵轉捩點。在格雷,他遇到了藝術家卡琳·貝格(Karin Bergöö),她不久後成為他的妻子。在那裡,拉松也從油畫轉向水彩畫,他將用這種媒介創作一些他最重要和最具代表性的作品,標誌著他藝術風格和方法的重大轉變。

卡爾和卡琳·貝格於1883年結婚,最終育有八個孩子(蘇珊、烏爾夫、龐圖斯、莉斯貝特、布里塔、馬茨(幼年夭折)、克斯蒂和埃斯比約恩)。他的家庭成為他主要的靈感來源和他最喜愛的模特兒。1888年,卡琳的父親阿道夫·貝格將位於達拉納省松德本的一座名為「小希特奈斯」(Lilla Hyttnäs)的小房子贈予這對夫婦。卡爾和卡琳合作將這座小屋改造成一個獨特的藝術和家庭天堂,反映了他們獨特的品味和不斷壯大的家庭的需求。卡琳本身就是一位才華橫溢的藝術家和設計師,在小希特奈斯的室內設計中發揮了關鍵作用,創作了許多出現在卡爾畫作中的紡織品和家具。透過拉松廣泛流傳的水彩畫和書籍,小希特奈斯(現為卡爾·拉松故居)成為世界上最著名的藝術家故居之一,體現了一種舒適、充滿活力且具有鮮明瑞典特色的家庭生活和室內設計方法。

拉松的藝術作品多樣,包含油畫、水彩畫和大型壁畫。他主要以其描繪在小希特奈斯的田園詩般家庭生活的迷人水彩畫而聞名。這些作品色彩鮮明,室內細節精緻,對家庭場景的描繪充滿溫情,深受公眾喜愛。然而,拉松本人認為他的不朽作品,特別是他在學校、博物館和其他公共建築中的壁畫,是他最重要的藝術成就。他在這方面的代表作是《仲冬獻祭》(Midvinterblot),這是一幅巨大的6x14公尺油畫,完成於1915年。這幅畫是為瑞典國家博物館的一面牆而創作的,但在完成後遭到了博物館董事會的爭議性拒絕,這一決定令拉松深感失望。幾十年後,這幅畫被博物館購得並安裝在其預定的位置。國家博物館的壁畫(《古斯塔夫·瓦薩進入斯德哥爾摩》)也是他的重要作品。

儘管他個人偏愛不朽藝術,但由於19世紀90年代彩色複製技術的進步,拉松的聲望飆升。瑞典出版商邦尼爾出版了由拉松撰寫和插圖的書籍,如《一個家》(Ett hem,1899年),其中包含他水彩畫的全彩複製品。德文版《陽光下的房子》(Das Haus in der Sonne,1909年)成為暢銷書。這些出版物將他對理想瑞典家庭的願景傳播到遠方,顯著影響了瑞典的室內設計和「人民之家」(folkhem)的概念。拉松的自傳《我》(Jag),在他去世前不久完成並於死後出版(最初為刪節版),坦率甚至有時令人震驚地描述了他的生活。在經歷了抑鬱症發作和輕微中風後,卡爾·拉松於1919年1月在法倫去世,留下了一份遺產,成為瑞典最受愛戴和最具影響力的藝術家之一,他的作品繼續頌揚家庭、家園和日常生活之美。