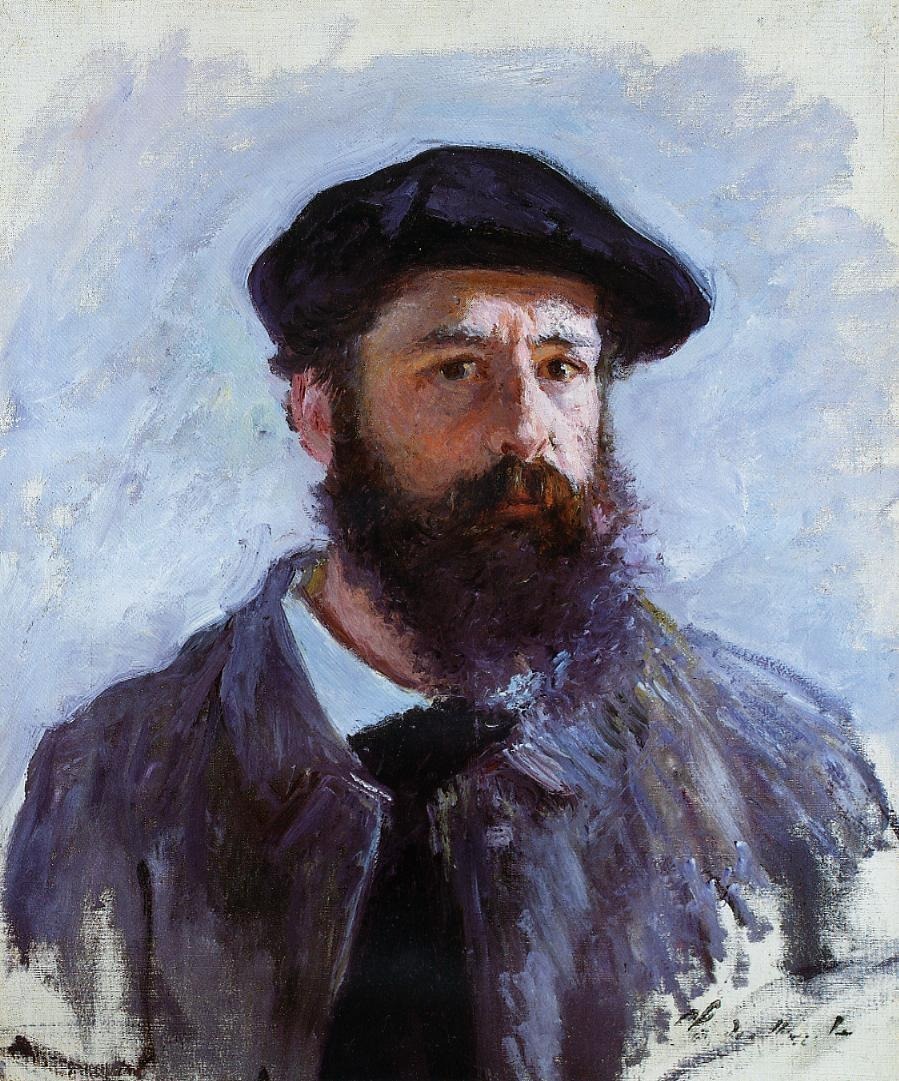

克洛德·莫內

FR

1731

作品數量

1840 - 1926

生平

藝術家生平

奧斯卡-克勞德·莫內(Oscar-Claude Monet)於1840年11月14日出生於巴黎,1926年12月5日逝世於吉維尼,是藝術史上舉足輕重的人物,被譽為法國印象派繪畫的創始人。他是該運動哲學最忠實、最多產的實踐者,致力於在自然界面前表達個人感知,尤其體現在戶外風景畫(en plein air)的創作上。他對光影和色彩的革命性處理方式改變了藝術界,並催生了現代主義。莫內渴望記錄法國鄉村風光,這促使他採用多次描繪同一場景的創作方法,以捕捉光線和季節的變遷,其最著名的系列作品包括《乾草堆》、《盧昂大教堂》以及他在吉維尼花園創作的《睡蓮》。

莫內早年生活以五歲時從巴黎遷居至諾曼第地區的勒阿弗爾為標誌。他的父親是一名雜貨商,原希望他繼承家業,但在身為歌手的母親支持下,莫內的藝術天賦得以展現。他最初因木炭漫畫而在當地獲得認可。1856年,與風景畫家歐仁·布丹(Eugène Boudin)的關鍵性相遇,使他接觸到油畫顏料和戶外寫生的實踐。莫內形容這次經驗如同一次啟示,為他的藝術旅程指明了方向。1857年母親逝世後,他與姑母瑪麗-珍妮·勒卡德爾(Marie-Jeanne Lecadre)同住。1859年,他移居巴黎,進入瑞士學院(Académie Suisse)學習,並在此結識了卡米爾·畢沙羅(Camille Pissarro),而非選擇傳統的巴黎美術學院(École des Beaux-Arts)。

他的正規藝術教育因在阿爾及利亞服兵役(1861-1862年)而中斷,當地獨特的光線和色彩對他產生了深遠的影響。返回巴黎後,他在夏爾·格萊爾(Charles Gleyre)的畫室學習,並結識了皮耶-奧古斯特·雷諾瓦(Pierre-Auguste Renoir)、弗雷德里克·巴齊耶(Frédéric Bazille)和阿爾弗雷德·西斯萊(Alfred Sisley),他們後來成為印象派的核心成員。他們共同探索新的藝術手法,以破碎的色彩和快速的筆觸專注於光線的效果。莫內的畫作《印象·日出》(Impression, soleil levant)於1874年在第一屆印象派畫展上展出——該展覽由莫內及其同伴組織,作為官方沙龍展的替代方案——藝術評論家路易·樂華(Louis Leroy)因此創造了「印象派」一詞,起初帶有貶抑之意,但後來被藝術家們所接納。儘管受到評論界的敵視,這次展覽標誌著藝術史上的一個轉捩點。

在他的職業生涯中,莫內面臨著經濟困境,尤其是在與第一任妻子卡蜜兒·唐斯厄(Camille Doncieux)的早年生活中,他們育有兩個兒子,尚(Jean)和米歇爾(Michel)。普法戰爭迫使他前往倫敦避難(1870-71年),在那裡他接觸到約瑟夫·瑪羅德·威廉·透納(J.M.W. Turner)和約翰·康斯太勃(John Constable)的作品,進一步影響了他對光線的處理。也正是在倫敦,他結識了藝術經紀人保羅·杜蘭德-魯埃爾(Paul Durand-Ruel),後者成為他重要的支持者。卡蜜兒於1879年去世後,莫內最終與愛麗絲·奧什德(Alice Hoschedé)結婚。1883年,他遷居吉維尼,在那裡精心打造了一個水上花園,這個花園成為他生命最後三十年藝術創作的主要主題。他的系列畫作,如《乾草堆》(1890-91年)、《白楊樹》(1891年)和《盧昂大教堂》(1892-94年),在不同的大氣條件和一天中的不同時間探索了相同的主題,展現了他對光線短暫效果的深刻理解。

晚年,莫內罹患白內障,這極大地改變了他對色彩的感知。儘管如此,他仍著手創作了他不朽的《睡蓮》(Nymphéas)系列,其中一些作品被設計為巴黎橘園美術館(Musée de l'Orangerie)的大型裝飾畫。這些作品以其沉浸式的特質和近乎抽象的光影與倒影的描繪,被視為抽象藝術的先驅。莫內致力於捕捉他對自然的感官體驗、他創新的技法,以及他對光線短暫特質不懈的追求,鞏固了他作為一位革命性藝術家的地位。他的聲望在20世紀下半葉達到頂峰,其作品因其美麗和激進的視野而享譽全球,深刻影響了後世的藝術家。