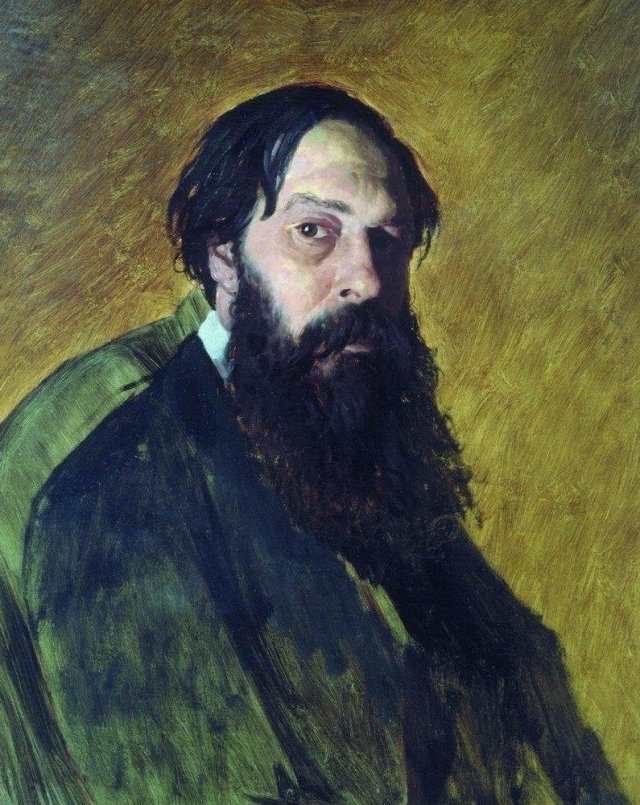

Алексей Кондратьевич Саврасов

RU

107

Произведения

1830 - 1897

Годы жизни

Биография художника

Алексей Кондратьевич Саврасов, ключевая фигура в русском искусстве, родился в Москве 24 мая 1830 года в купеческой семье. Его врожденный талант к рисованию проявился рано, что привело его, после первоначального отцовского неодобрения, к поступлению в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ) около 1844 года. Под руководством профессора Карла Рабуса, известного пейзажиста, Саврасов оттачивал свое мастерство и окончил училище в 1850 году. Он сразу же посвятил себя пейзажной живописи – жанру, который он коренным образом изменит. Его ранние работы уже подавали надежды, намекая на глубокую связь с природой, которая определит все его творчество. Этот период заложил основу для его последующих исследований тонкостей русского пейзажа, выходя за рамки простого изображения к постижению его души.

Творческий путь Саврасова был отмечен значительным развитием и влиятельными встречами. Поездка на Украину в 1852 году расширила его горизонты. В 1854 году приглашение великой княгини Марии Николаевны, президента Императорской Академии художеств, привело его в Санкт-Петербург, где его картина «Вид в окрестностях Ораниенбаума» принесла ему звание академика. Вернувшись в Москву, он стал уважаемым преподавателем в своей альма-матер, МУЖВЗ, в 1857 году. Его европейские путешествия в 1860-х годах, включая посещение Международной выставки в Лондоне, были преобразующими. Особенно его впечатлили английский художник Джон Констебл и швейцарский художник Александр Калам, чьи подходы к пейзажу укрепили его собственный зарождающийся стиль. Этот опыт помог ему кристаллизовать свое видение уникально русской формы пейзажного искусства, подчеркивающей эмоциональный резонанс – «лирический пейзаж» или «пейзаж настроения», создателем которого он считается.

Вершина карьеры Саврасова пришлась на 1871 год с картиной «Грачи прилетели». Эта знаковая картина, изображающая простую, но глубоко волнующую сцену возвращения грачей в свои гнезда ранней весной близ Ипатьевского монастыря в Костроме, стала вехой в русском искусстве. Она идеально воплотила его стиль лирического пейзажа, с глубокой эмоциональной силой показывая тонкий переход природы от зимы к весне. Картина принесла ему широкую известность и ознаменовала новое направление в пейзажном искусстве, отход от академического романтизма. В 1870 году Саврасов стал одним из основателей Товарищества передвижных художественных выставок («Передвижники»), группы художников-реалистов, стремившихся сделать искусство более доступным и актуальным для русского народа. Другие известные работы этого периода включают «Лосиный остров в Сокольниках» (1869) и «Просёлок» (1873), все они отражают его глубокую любовь к обыденной, но поэтичной русской деревне.

Несмотря на художественные триумфы, поздняя жизнь Саврасова была полна личных трагедий и упадка. Смерть дочери в 1871 году часто называют поворотным моментом, приведшим к кризису в его искусстве и постепенному скатыванию к алкоголизму. Его брак с Софьей Карловной Герц, сестрой искусствоведа Карла Герца, в конечном итоге распался. К 1882 году его трудности привели к увольнению с преподавательской должности в МУЖВЗ. Художник, некогда стоявший в авангарде русской пейзажной живописи, провел свои последние годы в нищете и забвении, часто скитаясь по приютам. Его творческая продуктивность снизилась, а здоровье ухудшилось. Алексей Саврасов скончался 8 октября 1897 года в Москве; на его похоронах присутствовали лишь немногие, включая его покровителя Павла Третьякова.

Тем не менее, наследие Алексея Саврасова как основоположника русского лирического пейзажа неоспоримо. Он учил своих учеников, включая будущих светил, таких как Исаак Левитан и Константин Коровин, воспринимать «душу» природы и выражать ее поэтические качества. Сам Левитан называл Саврасова «создателем русского пейзажа», подчеркивая способность своего учителя раскрывать «лирическое начало в пейзажной живописи» и его «безграничную любовь к родине». Глубокое новаторство Саврасова заключалось в его способности находить и передавать глубокую духовную красоту в самых обыденных, неприкрашенных уголках русской земли, превращая простые сцены в мощные эмоциональные высказывания. Его творчество сместило фокус русской пейзажной живописи в сторону более интимного, эмоционального и отчетливо национального выражения, оказав влияние на поколения художников.