芙烈達·卡蘿

MX

83

作品數量

1907 - 1954

生平

藝術家生平

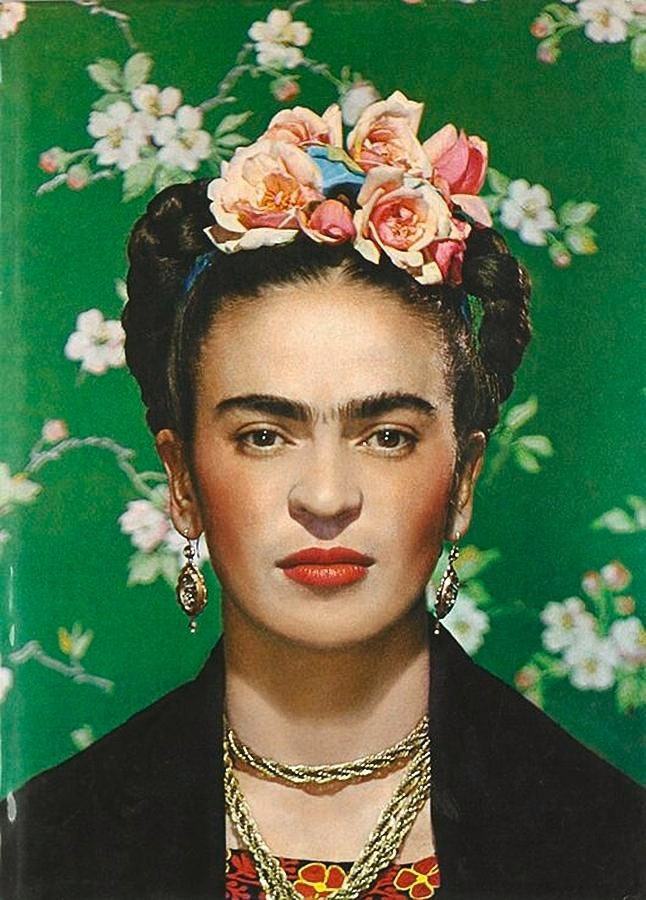

瑪格達萊娜·卡門·芙烈達·卡蘿·伊·卡爾德龍(Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón)於1907年7月6日出生於墨西哥城科約阿坎,她是一位畫家,其人生與藝術密不可分。她的父親威廉·卡蘿(Wilhelm Kahlo)是一位匈牙利猶太裔的德國攝影師,母親瑪蒂爾德·卡爾德龍·伊·岡薩雷斯(Matilde Calderón y González)則具有西班牙和墨西哥原住民(普雷佩查)血統。芙烈達的早年生活充滿逆境;六歲時,她罹患小兒麻痺症,導致右腿比左腿細,她經常以長裙掩飾此缺陷。儘管如此,她是一位活潑且充滿抱負的學生,最初立志從醫。然而,1925年9月17日的一場災難性公車意外,徹底改變了她的人生道路。一根鋼製扶手刺穿了她的臀部,造成脊椎、骨盆、鎖骨、肋骨和右腿骨折,肩膀亦脫臼。這場意外導致她終身飽受慢性疼痛之苦,並接受了超過30次手術。正是在她痛苦漫長的康復期間,臥病在床的卡蘿開始繪畫,她的母親為她特製了畫架,父親則出借油畫顏料。床舖上方擺放的鏡子,使她成為自己主要的描繪對象,她曾說過一句名言:「我畫我自己,因為我經常獨處,而且我是我最了解的主題。」

卡蘿的藝術發展深受其個人經歷、墨西哥文化以及她與著名壁畫家迪亞哥·里維拉之間動盪關係的深刻影響。1928年,她與里維拉重新聯繫,徵詢他對其作品的意見。里維拉賞識她的才華並鼓勵她,促使他們於1929年結婚。他們的關係充滿激情但也極不穩定,雙方都有過多次婚外情(包括里維拉與芙烈達的妹妹克莉絲汀娜的私情),他們於1939年離婚,一年後又復婚。在這些動盪之中,卡蘿的藝術始終保持著強烈的個人色彩。她從墨西哥民間藝術(Mexicayotl)、前哥倫布時期的文物和天主教聖像畫中汲取靈感,創造出一種以鮮豔色彩、奇幻元素和鮮明現實主義為特徵的獨特風格。她的畫作經常探討身份認同、後殖民主義、性別、階級和人體等主題,毫不退縮地描繪了她的身體和情感痛苦。諸如《亨利·福特醫院》(1932年)描繪了她流產的創傷經歷,以及《我的誕生》(1932年)等作品,都是她坦誠直率的明證。

卡蘿的作品在1930年代末期開始獲得國際認可。超現實主義的領導人物安德烈·布勒東於1938年訪問墨西哥,對她的藝術印象深刻,稱她為自學成才的超現實主義者。儘管卡蘿經常與此標籤保持距離,堅稱:「我從不畫夢境。我畫的是我自己的現實。」布勒東仍協助她於1938年在紐約的朱利安·利維畫廊舉辦了首次個展,並獲得評論界的成功。隨後,1939年在巴黎舉辦了展覽。雖然巴黎的展覽在商業上不太成功,但羅浮宮購買了她的畫作《畫框》(約1938年),使她成為首位作品被羅浮宮收藏的20世紀墨西哥藝術家。在此期間,她創作了一些最具代表性的作品,包括《兩個芙烈達》(1939年),這是一幅象徵性的雙人自畫像,反映了她與里維拉離婚後的情感動盪,以及《戴荊棘項鍊和蜂鳥的自畫像》(1940年)。

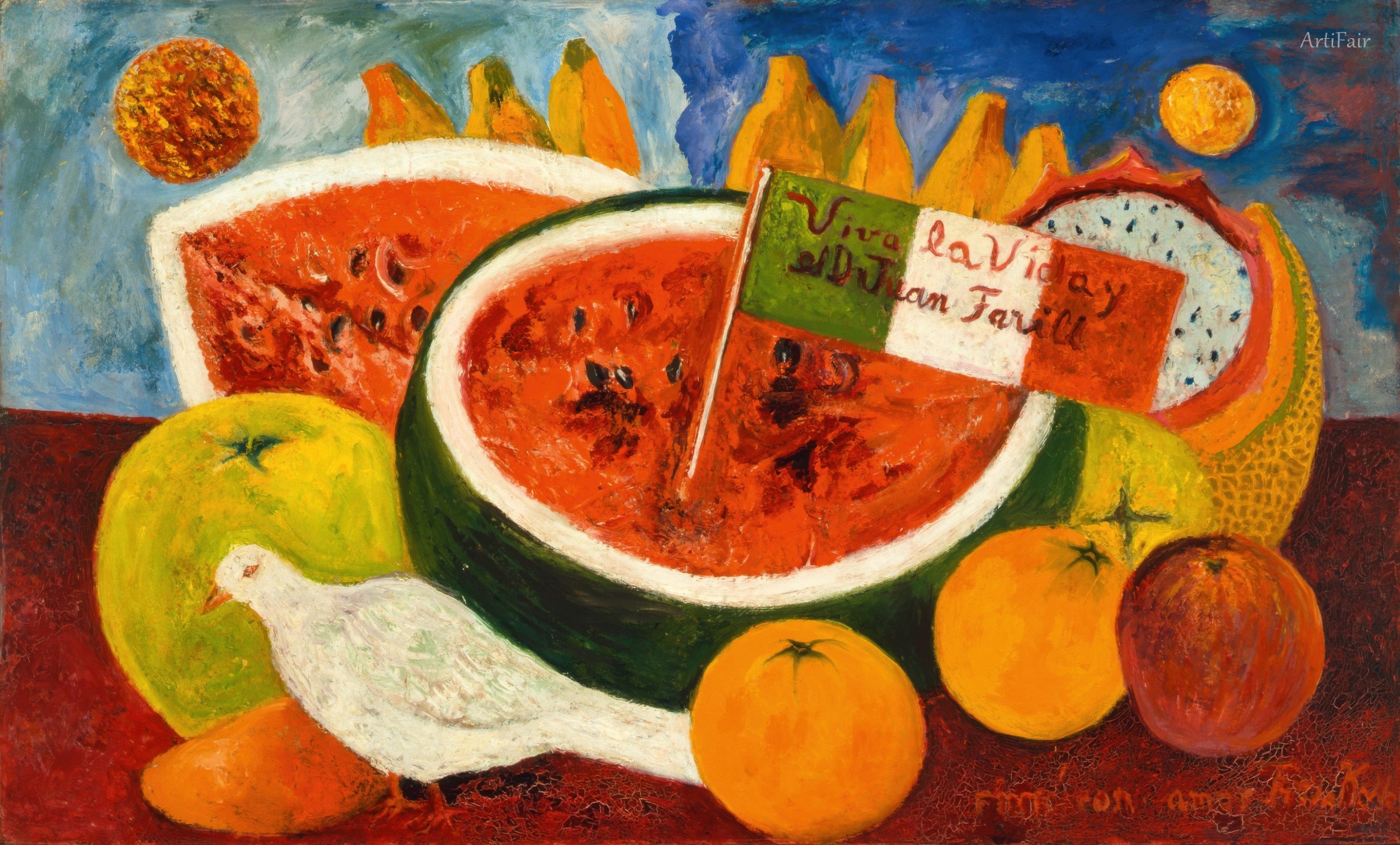

整個1940年代,卡蘿在墨西哥和美國的聲譽日益鞏固。她成為墨西哥文化研討會的創始成員,並在國立繪畫、雕塑暨版畫學院「綠寶石」(La Esmeralda)任教,她的學生們被稱為「芙烈達們」(Los Fridos)。然而,她的健康狀況持續惡化。她接受了多次脊椎手術,經常穿著鋼製和皮革的緊身馬甲來支撐她受損的身體,這種痛苦在《破碎的圓柱》(1944年)等畫作中得到了生動的體現。儘管身體承受劇痛,她仍然積極參與政治活動,是一位堅定的共產主義者,並持續創作藝術,儘管在晚年她越來越多地將注意力轉向融入政治象徵意義的靜物畫。她的堅韌在她1953年在墨西哥的首次個展中得到了體現;當時她病重無法下床,她乘坐救護車,讓人將她的四柱床運到畫廊參加了開幕式。

芙烈達·卡蘿於1954年7月13日逝世,享年47歲,地點是她位於科約阿坎的童年故居「藍屋」(La Casa Azul)。官方公佈的死因是肺栓塞,但關於自殺的揣測依然存在。她去世後的數十年間,其作品相對默默無聞,但在1970年代末期被藝術史學家和政治運動者重新發現,尤其是在女性主義運動中。到了1990年代初期,「芙烈達熱」風靡一時,她成為了全球偶像。卡蘿對女性經驗的深刻探索、對墨西哥身份認同和原住民傳統的頌揚,以及她勇敢面對痛苦和逆境的精神,在不同文化和世代中產生了深刻的共鳴。「藍屋」現在是芙烈達·卡蘿博物館,仍然是一個朝聖地,她的藝術以其原始的情感力量、生動的意象和持久的堅韌訊息持續啟發著人們。