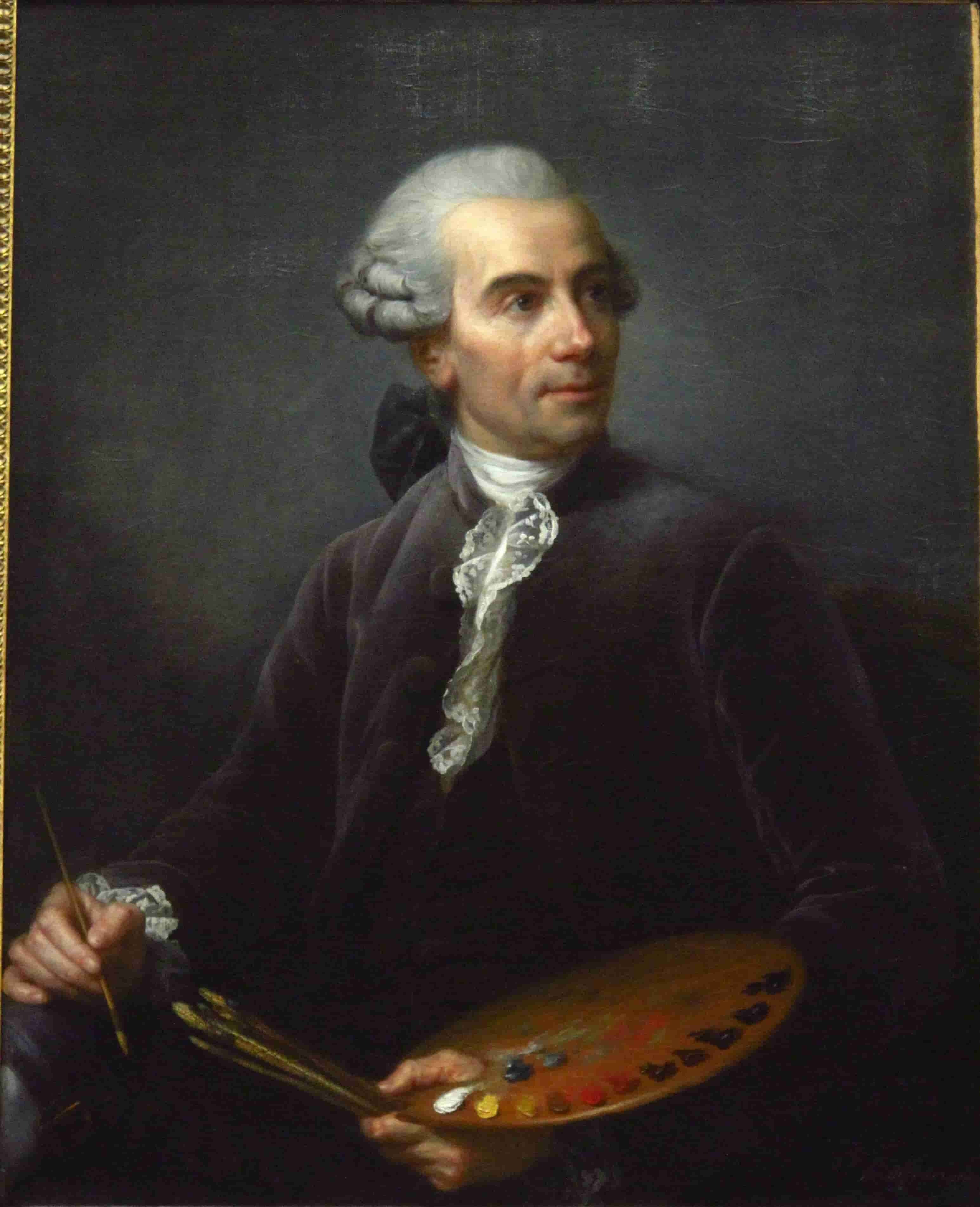

克洛德·約瑟夫·韋爾內

FR

67

作品數量

1714 - 1789

生平

藝術家生平

克洛德·約瑟夫·韋爾內於1714年8月14日出生於亞維農,是一位卓越的法國畫家,他戲劇性的海景畫和寧靜的風景畫擄獲了18世紀歐洲的想像力。他的藝術旅程始於其父,一位技藝精湛的裝飾畫家安托萬·韋爾內的指導。年僅十四歲時,年輕的克洛德已開始協助父親完成其工作的重要部分。然而,他的雄心壯志遠不止於裝飾轎子,這促使他於1734年離開亞維農前往羅馬。他在航行期間的海上經歷,特別是馬賽海域鯨魚的景象以及前往奇維塔韋基亞的旅程,深刻影響了他的藝術方向,點燃了他對海洋題材畢生的熱情。

抵達羅馬後,韋爾內沉浸在這座城市充滿活力的藝術氛圍中。他尋訪海景畫和風景畫大師,進入了專攻鯨魚繪畫的貝爾納迪諾·費爾吉奧尼和著名海洋風景畫家阿德里安·曼格拉爾的工作室。曼格拉爾和費爾吉奧尼在引導韋爾內入門海景畫方面扮演了關鍵角色。在羅馬的二十年間(1734-1753),韋爾內勤奮研究早期大師的作品,如克洛德·洛蘭,其明亮且富有氛圍感的特質深深打動了他;以及薩爾瓦托·羅薩,以其戲劇性和如畫的場景而聞名。他還可能遇到並受到了當代羅馬地形畫家喬瓦尼·保羅·帕尼尼的影響。這一時期對他而言至關重要,使他得以發展出融合了對自然的細緻觀察與傳統而精緻的設計感的風格。他對海港、風暴、風平浪靜和月夜景色的描繪為他贏得了相當大的聲譽,尤其受到進行壯遊的英國貴族的青睞。1745年,他在羅馬與一位英國女士維吉尼亞·帕克結婚。

韋爾內獨特的風格特點在於他能以非凡的繪畫技巧再現大氣效果。他巧妙地將人物融入風景之中,使其成為構圖不可或缺的組成部分,而非僅僅是點綴。雖然他的作品取材於自然主題,但保持了一種裝飾性,避免了過度的感傷或情緒化。他曾豪言:「別人或許更懂得如何畫天空、大地、海洋;但沒有人比我更懂得如何畫一幅畫。」他的風格在其整個職業生涯中保持相對一致,常常將克洛德·洛蘭式的和諧感與對光線和天氣細微差別的敏銳關注相結合。傳說他甚至曾在暴風雨中讓人將自己綁在船桅上,以親身體驗其全部威力,這證明了他致力於捕捉自然原始力量的決心。

1753年,韋爾內奉王室之召返回巴黎。國王路易十五委託他繪製一系列描繪法國海港的宏偉作品。這個名為「法國海港」的著名計畫鞏固了他的聲譽,並成為他最受讚譽的成就。在1754年至1765年之間,他完成了計畫中二十四幅大型油畫中的十五幅(現藏於羅浮宮和國家海洋博物館)。這些作品是18世紀法國海洋生活的卓越記錄,以細緻的細節和富有層次感的氛圍展現了繁忙的港口。「羅什福爾港」(1763年)尤其因其「晶瑩剔透且富有大氣感的天空」以及對港口活動的生動描繪而備受讚譽。在此期間,他還成為法國皇家學院的成員,並定期舉辦展覽。他還創作了諸如「一日四時」(1757年)等系列作品。

在其一生中,韋爾內經常回歸義大利主題,後來的作品如「擱淺的鯨魚」便證明了這一點。他對自然效果的敏銳觀察,尤其是光線在水面和天空中的變幻,以及他傳達風暴和海難等戲劇性天氣狀況的能力,使他與休伯特·羅伯特並列成為他那個時代主要的風景畫家之一。他的影響也延伸至其他藝術家,包括理查·威爾遜,據稱韋爾內曾鼓勵他從事風景畫創作。儘管取得了巨大成功,一些評論家認為他晚期作品因過度創作而有所衰退。韋爾內的藝術遺產由其子安托萬·夏爾·奧拉斯(卡爾)·韋爾內及其孫奧拉斯·韋爾內繼承,他們都成為了傑出的畫家。克洛德·約瑟夫·韋爾內於1789年12月3日在羅浮宮的住所去世,留下了豐富的作品,這些作品至今仍因其精湛的技藝和令人回味的力量而備受推崇。