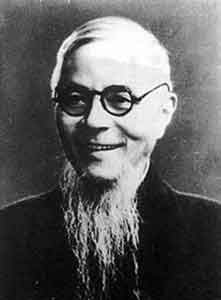

豐子愷

CN

267

作品數量

1898 - 1975

生平

藝術家生平

豐子愷(1898年11月9日-1975年9月15日)是中國現代文化史上的一位傑出藝術家、文學家和教育家,其多元的藝術生涯深刻影響了二十世紀的中國。他出生於浙江省石門灣,時值中國社會劇烈變革的年代。豐子愷的一生經歷了清朝覆滅、民國時期的動盪、抗日戰爭以及中華人民共和國成立後的各項政治運動,包括文化大革命。他的作品,尤其是他開創性的漫畫和散文,深刻地記錄了這些歷史變遷與普通人日常生活的交織,並常貫穿着深厚的人文關懷和佛教哲思。

豐子愷的藝術啟蒙於青少年時期,儘管家庭對他有著傳統期望,但他自幼便對繪畫抱有濃厚興趣。浙江省立第一師範學校(現杭州高級中學)的求學經歷是他藝術生涯的關鍵轉折點,在此他師從著名藝術家、後來的高僧弘一法師(李叔同)。李叔同不僅向豐子愷傳授了西畫素描技法,更重要的是向他灌輸了「人品」與「畫品」並重的理念,即藝術成就必須與高尚品德相結合。這一思想成為豐子愷藝術哲學的基石。1921年,豐子愷短暫留學日本東京,接觸到竹久夢二等日本藝術家的作品,進一步發展了他融合中國傳統水墨與現代簡潔表現手法的獨特風格。

歸國後,豐子愷迅速成為上海知識界一位多產且具影響力的藝術家,被廣泛譽為中國現代漫畫之父。他的漫畫以溫婉幽默、充滿溫情和對人性(尤其是兒童天真爛漫)的敏銳洞察為特點,透過《文學週報》等刊物廣受歡迎,其《子愷漫畫》系列於1925年在此首次亮相,「漫畫」一詞也因他而推廣。他還長期擔任開明書店的編輯和插畫家,藉助藝術向廣大讀者,特別是青少年傳播人道主義價值觀和美學思想。其畫風簡約洗練,常配以點睛的題字,使複雜的社會與哲學思考變得淺顯易懂,深入人心。

抗日戰爭的爆發對豐子愷產生了深遠影響。他流離失所,家園「緣緣堂」亦遭毀壞。在此期間,他的畫作色調更顯沉鬱,描繪了戰爭的殘酷與民眾的苦難,但始終秉持著悲憫情懷,避免將敵人非人化。歷時數十載創作的系列巨作《護生畫集》,始於1928年為紀念恩師李叔同而作,體現了他深厚的佛教信仰和對眾生的慈悲之心。這部畫集在他與佛教界人士的共同努力下,即便在艱難困苦中也得以賡續,成為他最不朽的藝術遺產之一。

1949年中華人民共和國成立後,豐子愷的藝術生涯在複雜的政治環境中曲折前行。他初期曾擔任中國美術家協會理事、上海中國畫院院長等要職,但在大躍進和文化大革命等時期也面臨審查與壓力。儘管經歷了「改造」,他很大程度上堅守了個人信念,在藝術創作受限時轉向俄語和日語文學翻譯,以此作為思想表達的途徑,譯有《源氏物語》等重要著作。即便身處逆境,他仍秘密堅持《護生畫集》的創作。周恩來總理對其早期作品的賞識,為他提供了一定程度的保護,並促成其漫畫選集的出版。

豐子愷的藝術遺產是豐富而深遠的。他於1975年因肺癌逝世,但他透過數以千計的漫畫、散文、譯作和書法作品所產生的影響力至今不減。其哲學思想,特別是源自孟子及佛教的「童心說」,強調了以赤子之心看待世界、培養同情與慈悲的重要性。為紀念他而設立的「豐子愷兒童圖畫書獎」,彰顯了他在兒童文學與藝術領域的持久貢獻。豐子愷以其簡約、溫情且富有洞察力的方式捕捉人類經驗本質的非凡能力,奠定了他作為中國最受愛戴和最具影響力的現代藝術家之一的地位,其作品持續引發廣泛共鳴。