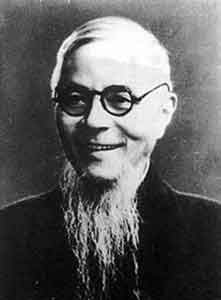

丰子恺

CN

267

艺术作品

1898 - 1975

生平

艺术家传记

丰子恺(1898年11月9日-1975年9月15日)是中国现代文化史上的一位杰出艺术家、文学家和教育家,其多元的艺术生涯深刻影响了二十世纪的中国。他出生于浙江省石门湾,时值中国社会剧烈变革的年代。丰子恺的一生经历了清朝覆灭、民国时期的动荡、抗日战争以及中华人民共和国成立后的各项政治运动,包括文化大革命。他的作品,尤其是他开创性的漫画和散文,深刻地记录了这些历史变迁与普通人日常生活的交织,并常贯穿着深厚的人文关怀和佛教哲思。

丰子恺的艺术启蒙于青少年时期,尽管家庭对他有着传统期望,但他自幼便对绘画抱有浓厚兴趣。浙江省立第一师范学校(现杭州高级中学)的求学经历是他艺术生涯的关键转折点,在此他师从著名艺术家、后来的高僧弘一法师(李叔同)。李叔同不仅向丰子恺传授了西画素描技法,更重要的是向他灌输了“人品”与“画品”并重的理念,即艺术成就必须与高尚品德相结合。这一思想成为丰子恺艺术哲学的基石。1921年,丰子恺短暂留学日本东京,接触到竹久梦二等日本艺术家的作品,进一步发展了他融合中国传统水墨与现代简洁表现手法的独特风格。

归国后,丰子恺迅速成为上海知识界一位多产且具影响力的艺术家,被广泛誉为中国现代漫画之父。他的漫画以温婉幽默、充满温情和对人性(尤其是儿童天真烂漫)的敏锐洞察为特点,通过《文学周报》等刊物广受欢迎,其《子恺漫画》系列于1925年在此首次亮相,“漫画”一词也因他而推广。他还长期担任开明书店的编辑和插画家,借助艺术向广大读者,特别是青少年传播人道主义价值观和美学思想。其画风简约洗练,常配以点睛的题字,使复杂的社会与哲学思考变得浅显易懂,深入人心。

抗日战争的爆发对丰子恺产生了深远影响。他流离失所,家园“缘缘堂”亦遭毁坏。在此期间,他的画作色调更显沉郁,描绘了战争的残酷与民众的苦难,但始终秉持着悲悯情怀,避免将敌人非人化。历时数十载创作的系列巨作《护生画集》,始于1928年为纪念恩师李叔同而作,体现了他深厚的佛教信仰和对众生的慈悲之心。这部画集在他与佛教界人士的共同努力下,即便在艰难困苦中也得以赓续,成为他最不朽的艺术遗产之一。

1949年中华人民共和国成立后,丰子恺的艺术生涯在复杂的政治环境中曲折前行。他初期曾担任中国美术家协会理事、上海中国画院院长等要职,但在大跃进和文化大革命等时期也面临审查与压力。尽管经历了“改造”,他很大程度上坚守了个人信念,在艺术创作受限时转向俄语和日语文学翻译,以此作为思想表达的途径,译有《源氏物語》等重要著作。即便身处逆境,他仍秘密坚持《护生画集》的创作。周恩来总理对其早期作品的赏识,为他提供了一定程度的保护,并促成其漫画选集的出版。

丰子恺的艺术遗产是丰富而深远的。他于1975年因肺癌逝世,但他通过数以千计的漫画、散文、译作和书法作品所产生的影响力至今不减。其哲学思想,特别是源自孟子及佛教的“童心说”,强调了以赤子之心看待世界、培养同情与慈悲的重要性。为纪念他而设立的“丰子恺儿童图画书奖”,彰显了他在儿童文学与艺术领域的持久贡献。丰子恺以其简约、温情且富有洞察力的方式捕捉人类经验本质的非凡能力,奠定了他作为中国最受爱戴和最具影响力的现代艺术家之一的地位,其作品持续引发广泛共鸣。