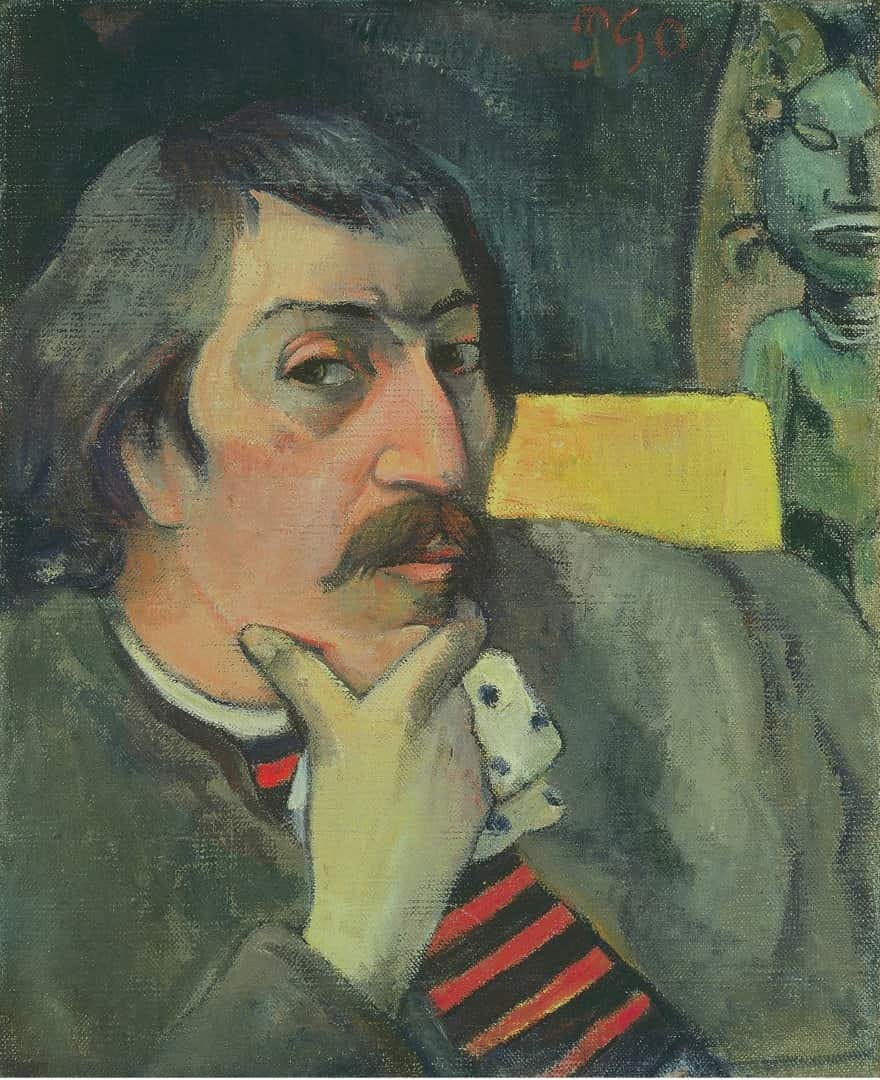

保羅·高更

FR

326

作品數量

1848 - 1903

生平

藝術家生平

保羅·高更(Paul Gauguin)是後印象派的一位巨擘,他的一生與藝術皆致力於對精神性與「原始」風格的不懈探索。他出生於巴黎,早年生活顛沛流離;1848年政變後,全家遷往秘魯,這段經歷讓他終生對異國文化抱持著迷戀。在商船隊與法國海軍服役後,他在巴黎成為一名證券經紀人,過著安逸的生活,與梅特-索菲·加德結婚並組織家庭。在他的監護人古斯塔夫·阿羅薩的收藏品薰陶下,他對藝術的興趣從嗜好發展為熱情。他開始與印象派畫家們一同創作,師從卡米爾·畢沙羅,並於1880年代初期與他們共同展出作品。

1882年的股市崩盤粉碎了他的中產階級生活,並促使他全身心投入藝術創作。這個決定導致了經濟上的破產以及與妻子和五個孩子的痛苦分離。由於無法養活他們,他開始了游牧般的生活,渴望逃離他眼中虛偽腐敗的歐洲文明。這趟追尋之旅首先將他帶到了布列塔尼,特別是蓬塔旺的藝術家村。在此,他毅然決然地擺脫了印象派的觀察式風格,他認為這種風格缺乏象徵深度與情感力量。

在布列塔尼,高更發展出他開創性的「綜合主義」風格。他與埃米爾·貝爾納等藝術家一同開創了一種全新的視覺語言,其特點是使用平塗的大膽、非寫實色彩,強烈的輪廓線以及簡化的形式,靈感來自民間藝術和日本版畫。他的目標是將形式和色彩與主題背後的情感或精神理念相結合,而不僅是描繪其外在表象。此一時期的開創性作品《布道後的幻象(雅各與天使摔跤)》(1888年),完美地體現了這種手法,以一種激進的新美學描繪了布列塔尼農婦的內心精神幻象。

1888年末,高更在阿爾勒與文森·梵谷度過了動盪的九週。他們本欲建立一個「南方畫室」,但其緊密的合作充滿了藝術與個人衝突。儘管兩位藝術家都在創作極具個人特色與表現力的作品,但他們性格與藝術哲學的衝突導致了激烈的爭論。這段合作關係以梵谷的精神崩潰與自殘而戲劇性地結束。雖然時間短暫,但阿爾勒時期成果豐碩,並進一步鞏固了高更對印象派的背離,如《黃色的基督》等作品所示。

他對前工業時代樂園的嚮往最終將他引向了法屬玻里尼西亞。1891年,他啟航前往大溪地,尋求沉浸在他想像中那個未受汙染、純粹的文化之中。儘管他對法國殖民化的程度感到失望,但他在此創作了他最具標誌性的作品,題材取自玻里尼西亞的生活、神話與精神世界。他這一時期的畫作,如《死神的注視》(1892年)和《兩個大溪地女人》(1899年),以其鮮豔、和諧的色彩和富有感染力的象徵力量而聞名。在短暫且不成功地返回法國後,他又回到了太平洋,最終定居在馬克薩斯群島。

高更在馬克薩斯群島度過了他生命的最後幾年,飽受疾病與貧困的折磨,但仍持續創作出深刻的作品,包括不朽的寓言畫《我們從何處來?我們是誰?我們向何處去?》(1897年)。他於1903年逝世,其天才在他生前並未獲得充分認可。在他身後,聲名鵲起。高更對色彩與形式的激進運用、對西方傳統的摒棄以及對原始主義的開創,對二十世紀藝術產生了深遠的影響,直接啟發了野獸派和立體主義等運動,以及亨利·馬蒂斯和巴勃羅·畢卡索等藝術家,奠定了他作為現代藝術革命性力量的傳奇地位。