約翰·威廉·沃特豪斯

GB

97

作品數量

1849 - 1917

生平

藝術家生平

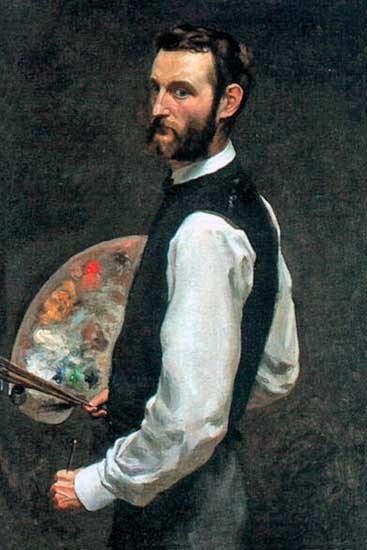

約翰·威廉·沃特豪斯(生於1849年4月6日受洗,卒於1917年2月10日)是一位傑出的英國畫家,其藝術生涯橫跨維多利亞時代晚期與二十世紀初。他以其描繪古典神話和亞瑟王傳奇中女性的迷人畫作而聞名,其風格常被認為與學院派及拉斐爾前派運動後期皆有聯繫。沃特豪斯出生於羅馬,父母是英國畫家威廉和伊莎貝拉·沃特豪斯,他的暱稱是「尼諾」。在義大利的早年生活深刻影響了他日後的題材選擇,他經常從羅馬神話和古典背景中汲取靈感。1854年,全家返回英國,定居於倫敦南肯辛頓,毗鄰新成立的維多利亞與亞伯特博物館。沃特豪斯從小沉浸在藝術氛圍中,受到繪畫鼓勵,他花費大量時間在大英博物館和國家美術館寫生,磨練技藝。1871年,他正式進入皇家藝術研究院學習,最初主修雕塑。

不久,沃特豪斯便發現了他真正的天職在於繪畫。到1874年,他已經轉型,並在皇家藝術研究院的夏季展覽上以其備受好評的作品《睡眠和他的兄弟死亡》首次以畫家身份公開亮相。他的早期作品深受古典學院派傳統的影響,呼應了勞倫斯·阿爾瑪-塔德瑪爵士和弗雷德里克·雷頓等同時代藝術家的精神。這些畫作通常描繪古希臘和羅馬的生活場景,定期展出,為他在倫敦藝術界贏得了日益增長的聲譽。像《舞會之後》(1876年)這樣的作品在皇家藝術研究院展覽中佔據了顯要位置,鞏固了他冉冉升起的地位。隨著聲名鵲起,他的創作雄心和畫布尺寸也隨之增長,轉向了更能展現其豐富、明亮色彩的更大型、更具戲劇性的構圖。

19世紀80年代標誌著沃特豪斯藝術重心的重大演變,他開始接納拉斐爾前派兄弟會的題材和風格感性。雖然他從未成為該組織的正式成員,但他因將該派的理想與自己獨特的方法相融合而被譽為「現代拉斐爾前派」。他對文學主題產生了濃厚的興趣,從丁尼生、濟慈和莎士比亞等詩人的作品中汲取靈感。女性形象成為他作品的核心,被塑造成各種原型:悲劇女主角、迷人女巫或是強大的蛇蠍美人。他最具代表性的作品以極大的情感深度探索了這些人物。他曾三次(1889年、1894年、1910年)描繪悲劇角色奧菲利婭,並對丁尼生的《夏洛特女士》深深著迷,這一主題他同樣在三幅主要畫作中(1888年、1894年、1915年)反覆描繪,其中1888年的版本成為那個時代最著名的畫作之一。他的技法獨特地將拉斐爾前派的精細細節和文學敘事與一種更鬆散、更富表現力的、讓人聯想到印象派的筆觸結合起來。

沃特豪斯的職業生涯充滿了持續的專業成功和榮譽。他在19世紀70年代末和80年代多次前往義大利,這進一步豐富了他的古典主義創作。1883年,他與同為藝術家的埃絲特·肯沃西結婚,後者曾展出自己的花卉畫。1885年,他當選為皇家藝術研究院的準院士,隨後在1895年晉升為正式院士,這確保了他在藝術界的地位。為了獲得院士資格,他臨時提交了1888年的畫作《奧菲利婭》,同時創作《美人魚》(1900年)。當頗具影響力的收藏家亨利·泰特爵士為其國家收藏購買了他的兩幅主要作品《諮詢神諭》(1884年)和《夏洛特女士》(1888年)後,他的聲譽得到了進一步提升。除了個人創作,沃特豪斯還致力於藝術社群,在聖約翰伍德藝術學校任教,並擔任皇家藝術研究院理事會成員。

在整個19世紀90年代和20世紀初,沃特豪斯持續多產地繪畫,始終專注於他的神話和文學主題。然而,隨著藝術界向現代主義邁進,他古典、浪漫的風格開始被視為過時。儘管品味發生了變化,他仍然是皇家藝術研究院的常客。在他生命的最後十年,儘管因長期與癌症作鬥爭而日漸衰弱,他的創作動力並未減退。他創作了基於普西芬妮傳說的系列作品,並創作了像《崔斯坦與伊索德》(1916年)這樣的晚期傑作。他於1917年2月10日去世,將他最後一幅畫《魔法花園》未完成地留在了畫架上。雖然他的作品在20世紀大部分時間裡被忽視,但從20世紀70年代開始,人們對他的興趣大幅復甦,最終在2009年皇家藝術研究院舉辦了一場大型回顧展。如今,約翰·威廉·沃特豪斯被譽為英國最受愛戴的畫家之一,他以其對神話傳說中女性永恆、動人且令人難以忘懷的美麗描繪,奠定了其不朽的藝術遺產。