川濑巴水

JP

384

艺术作品

1883 - 1957

生平

艺术家传记

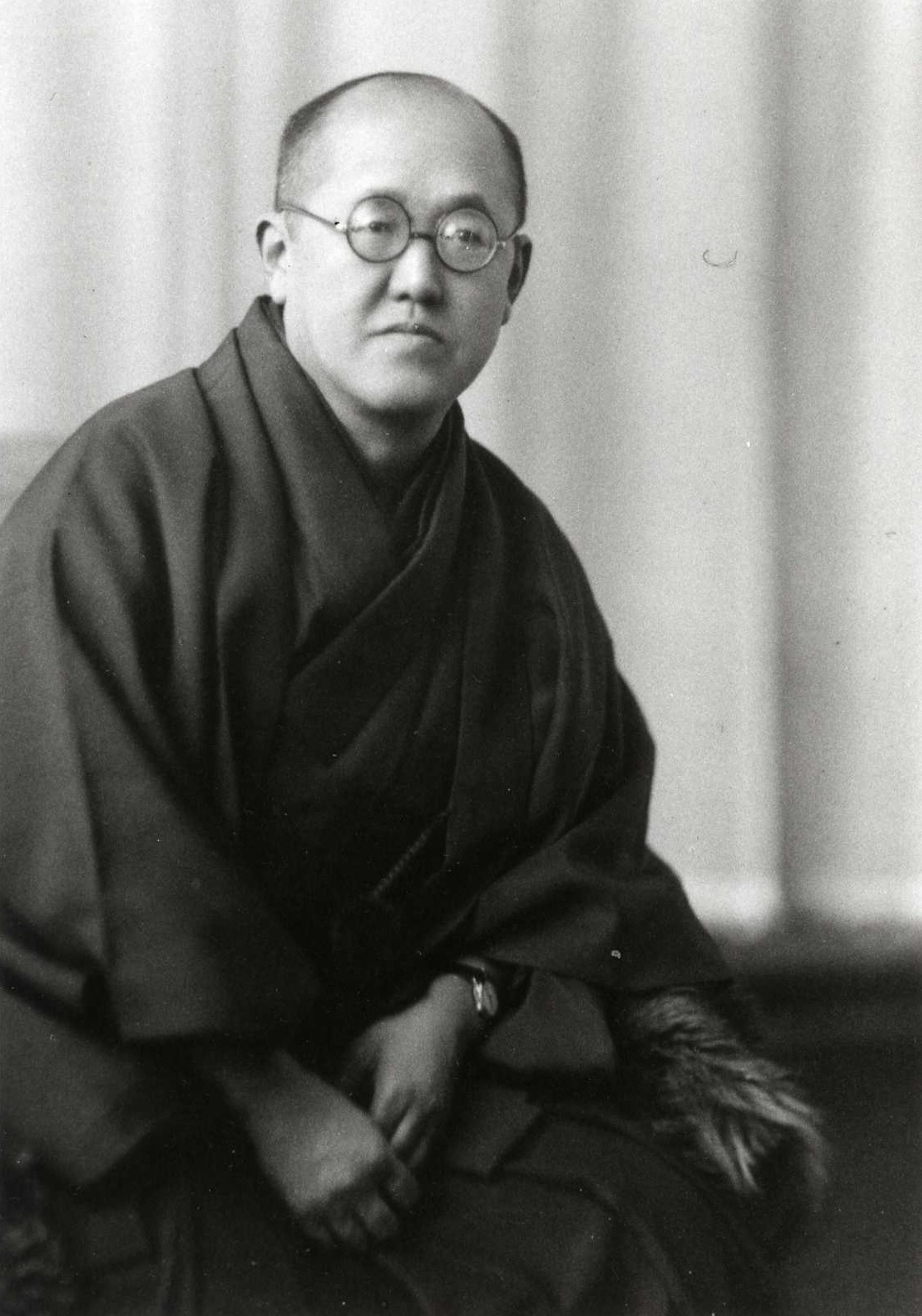

川濑巴水(川瀬 巴水,1883年5月18日 – 1957年11月7日)是20世纪日本最重要且多产的木版画家之一。作为新版画运动的领军人物,巴水巧妙地将日本传统美学与西方艺术影响相结合,尤其体现在他那些充满意境的风景版画中。他本名川濑文治郎,出生于东京芝区,以其捕捉日本多样景致的宁静之美与微妙氛围的非凡能力而闻名,用无与伦比的诗意描绘了黎明、黄昏、雨、雪和月夜的瞬间。他的作品通常以宁静和细致入微为特点,力图在快速现代化的时代背景下,描绘一个理想化且易于共鸣的日本景象,吸引了国内外观众。

巴水早年追求艺术的道路充满挑战。他的父母经营丝线批发业务,最初不鼓励他从事艺术,希望他接管家族生意。然而,在他26岁时,家族生意破产,这成为一个关键转折点,使他得以全身心投入艺术。此前,他已接受过画家青柳墨川的一些早期训练,并跟随荒木宽友学习笔画。为寻求正规指导,他拜访了著名的日本画家镝木清方,但最初被建议学习洋画(西式绘画)。巴水听从了这一建议,师从冈田三郎助学习了两年。他的坚持最终得到了回报,再次申请并被清方接纳,获得了艺名“巴水”,意为“从泉眼中涌出的水”,这个名字与他的姓氏“川濑”(河川急流)相呼应,并预示了他未来作品中流畅自然的题材。他的叔父,著名作家及漫画先驱仮名垣鲁文,可能也对他早期的创作产生了影响。

巴水职业生涯的真正转折点是他开始涉足木版画制作。在看到伊东深水《近江八景》的展览后深受启发,巴水联系了深水的出版商,也是新版画运动的主要推动者渡边庄三郎。这次1918年的会面标志着一段长期而富有成果的合作的开始。渡边出版了巴水最初的几幅实验性版画,随后是《东京十二景》(1919年)、《东南八景》(1919年)以及最初的《旅途拾遗》(1919年)等成功系列。1923年,悲剧发生,关东大地震摧毁了东京,渡边的作坊也未能幸免,巴水已完成的木版以及超过188本充满珍贵风景写生的个人速写本均毁于一旦。巴水本人也在灾难中失去了家园。

尽管遭受了如此沉重的打击,巴水展现了非凡的韧性。1923年晚些时候,他开始了在日本北陆、山阴和山阳地区的广泛写生之旅。这些旅程中的速写,尤其是一次长达102天的旅行,成为他后续许多版画的基础,包括他的第三辑《旅途拾遗》(1924年)。这一时期,他的作品色彩更加鲜明,构图更趋写实,声誉也随之提高。他1925年的版画《东京二十景》系列中的《芝增上寺》取得了巨大成功,成为他最畅销的作品之一。另一幅受欢迎的作品《马込之月》创作于1930年。通过与渡边的持续合作以及美国鉴赏家罗伯特·O·穆勒等人的努力,巴水的版画在国际上获得了广泛赞誉,尤其是在美国,到20世纪30年代中期,他被公认为顶尖的风景版画家。

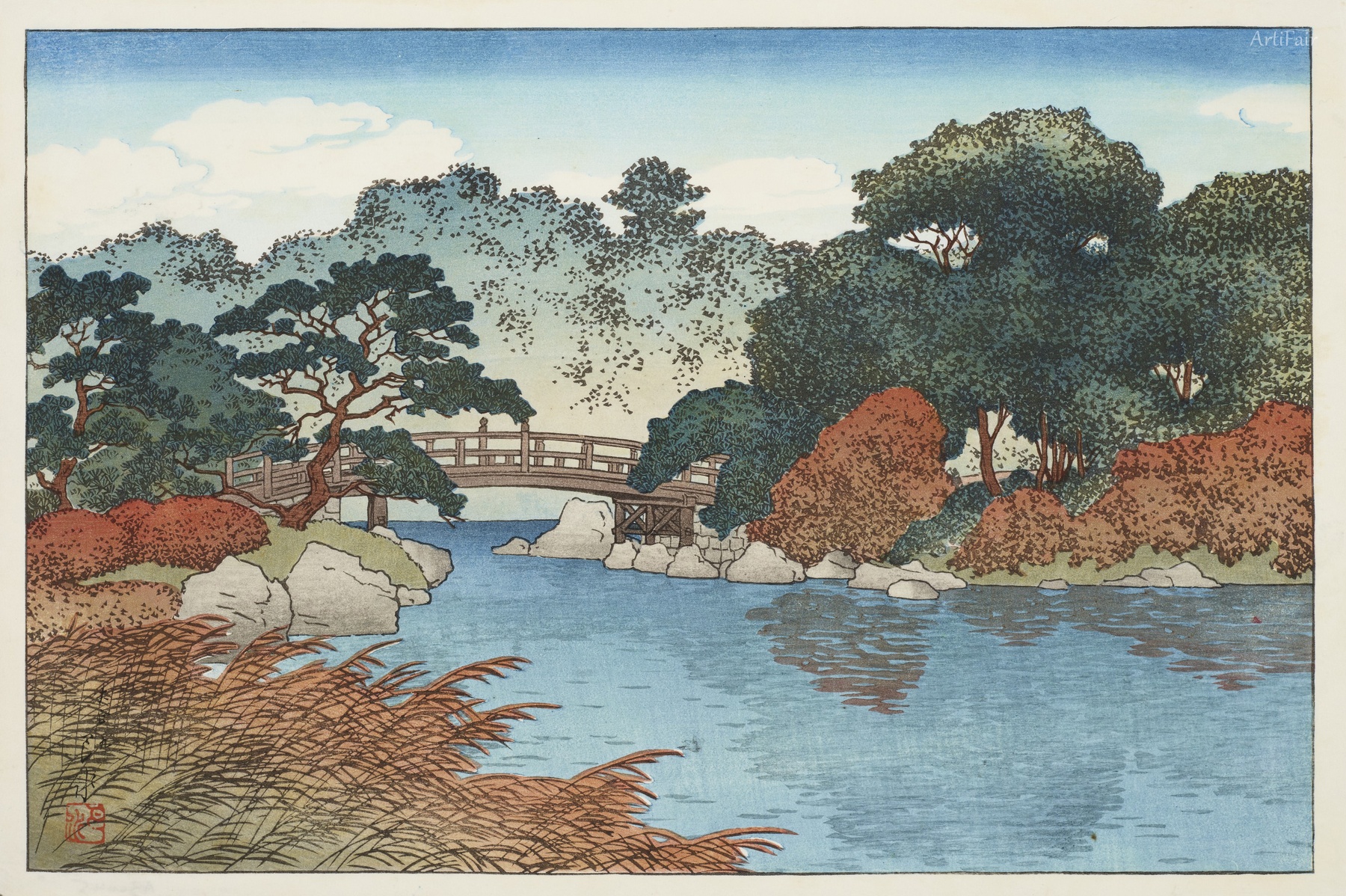

巴水的艺术风格特点在于他几乎完全专注于风景和城市景观,这些都源于他旅行中的直接观察。与早期常常描绘著名历史或旅游景点(名所绘)的浮世绘大师不同,巴水经常选择宁静、不起眼的地点,捕捉都市化进程中日本的静谧之美。他擅长描绘大气状况——轻柔飘落的雪花、黄昏的柔和光晕、雨后街道的湿润反光以及月夜的宁静。尽管他自认为现实主义者,并在透视和自然光线的运用上融入了洋画训练的技巧,但他的作品唤起了深刻的诗意和情感共鸣。他强调新版画创作中合作的重要性,认为设计师、雕刻师和印刷师之间需要“心灵感应”般的默契才能达到理想效果。虽然他版画中的人物很少,但出现时通常是孤独的身影,这不仅增强了场景的尺度感和沉思的氛围,有时也被解读为艺术家自身孤独感或自然之于人类渺小的一种体现。

在近四十年的艺术生涯中,川濑巴水设计了约620幅木版画。他对工艺的执着以及对日本文化的贡献在1956年得到了正式认可,被指定为“人间国宝”(活着的国宝)。这一荣誉部分归功于他的版画《增上寺之雪》(1953年),其创作过程被政府详细记录下来。尽管在第二次世界大战的空袭中再次失去家园,巴水仍坚持创作。他于1957年11月7日因癌症去世,享年74岁。巴水常被称为“昭和之歌川广重”或“旅情诗人”,他的艺术遗产得以永存。他的版画因其精湛的技艺、宁静的美感和对日本的怀旧描绘而备受赞誉,并受到包括史蒂夫·乔布斯等知名人士在内的收藏家的高度追捧。他的作品被世界各地著名博物馆收藏,巩固了他作为日本最后一代风景版画大师之一的地位。